中国工业报记者 曹雅丽

“截至6月,我国网民规模达11.23亿人,互联网普及率达79.7%,越来越多的群体共享数字发展成果。新兴市场蓬勃发展,人工智能技术加速应用落地,全球影响力不断提升,科技创新引领经济社会高质量发展。”7月21日,中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布第56次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,“十四五”期间,我国互联网建设取得显著成就。新型信息基础设施加速布局,互联网基础资源持续丰富,为互联网普及和数字经济发展提供了坚实支撑。

“人工智能+”赋予产业智能内核

《报告》显示,“十四五”期间,我国互联网建设取得了显著成就。五年来,互联网基础资源持续丰富,推动越来越多用户共享数字发展成果,助力产业数字化转型步伐加快,为数字经济发展提供了坚实支撑。我国加快实施“人工智能+”行动,推动大模型在重点行业落地部署,提升各行业智能化水平。

中国互联网络信息中心主任、党委书记刘郁林表示,《报告》从一个侧面勾勒出我国数字经济发展正在从“互联网+”的广泛连接阶段,向着“人工智能+”的创新引领阶段持续迈进。“互联网+”构建了万物互联的数字底座,积累了宝贵的数字场景和数据资源;“人工智能+”则赋予产业智能内核,释放出前所未有的创新动能。

刘郁林介绍,“互联网+”筑牢数字根基,奠定数字经济基础。“十四五”期间,我国互联网基础设施建设加速升级,基础资源持续丰富。截至6月,国家顶级域名“.CN”数量已达2085万个,连续十一年保持全球第一,为数字经济蓬勃发展筑牢底层根基。

“互联网+”助推产业升级,实数融合提质增效。“十四五”期间,互联网加速推动产业数字化转型升级,助力我国实体经济与数字经济深度融合。在制造业领域,重点工业企业数字化研发设计工具普及率达到84.1%。在服务业领域,沉浸式文旅、低空配送、即时零售等数字化场景不断涌现,助力数字消费规模平稳增长。

此外,“互联网+”推动数字普惠,全民共享发展成果。“十四五”期间,我国网民规模实现平稳较快增长,数字鸿沟加速弥合。截至6月,网民规模达11.23亿人,互联网普及率达79.7%,较“十四五”初期提升9.3个百分点。农村互联网普及率达69.2%,较“十四五”初期提升13.3个百分点。老龄群体互联网使用率达52.0%,较“十四五”初期提升8.7个百分点。

“当前,我国正从‘互联网+’向‘人工智能+’加速跃迁。这一进程既是主动应对全球科技竞争的战略选择,也是推动构建新发展格局的必然要求。”刘郁林表示。

刘郁林指出,“人工智能+”制造,加速实现智能化、高端化。人工智能对研发设计、生产制造、质量检测等全流程深度赋能,推动生产效率实现质的跃升,为制造业向“高端化、智能化、绿色化”转型提供了强大引擎。

“人工智能+”服务,不断塑造新业态、新场景。我国人工智能产品及服务不断涌现,广泛覆盖办公协同、教育普惠、工业设计、内容创作等场景,有力提升智能产品市场的服务效能。

“人工智能+”消费,持续培育新引擎、新热点。AI手机、AI电脑、AI眼镜等人工智能终端已超百款,最近半年,在线上购买过智能产品的用户占网购用户的45.0%。“人工智能+”培育消费新引擎,成为拉动经济发展的新增长点。

“展望‘十五五’,技术创新进入前所未有的密集活跃期。从‘互联网+’到“人工智能+’,二者将接续推动创新、引领发展,为我国加快构建新发展格局、把握未来发展主动权做出更大贡献。”刘郁林说。

生成式人工智能产品数量攀升

《报告》显示,2025年上半年,生成式人工智能产品实现了从技术到应用的全方位进步,产品数量迅猛增长,应用场景持续扩大。

中国互联网络信息中心副主任张晓介绍,我国在人工智能领域影响力显著提升。截至3月,共有346款生成式人工智能服务在国家互联网信息办公室完成备案。我国人工智能产品涌现引发全球关注,DeepSeek上线不足20天全球日活跃用户就突破3000万,登顶全球140个国家及地区的应用市场,成为全球用户增速最快的生成式人工智能应用。

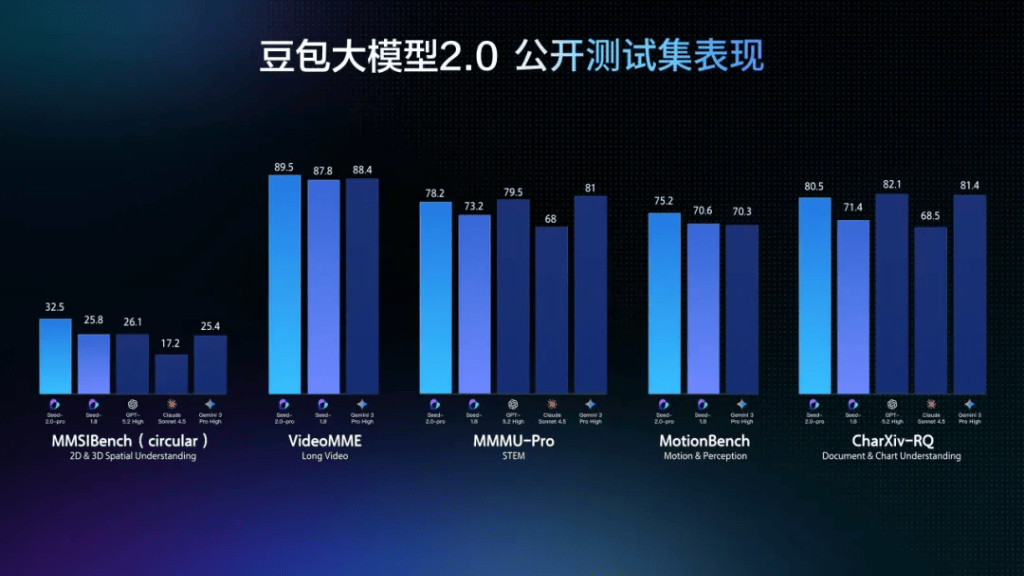

同时,生成式人工智能技术不断向具体应用场景纵深渗透。张晓介绍,用户方面,截至6月,用户利用生成式人工智能产品回答问题的比例最高,达80.9%。产业方面,2024年我国人工智能产业规模突破7000亿元,连续多年保持20%以上的增长率。国产人工智能产品不仅在千亿级参数规模、多模态能力等方面实现突破,并与办公协同、教育普惠、工业设计、内容创作等场景深度融合,构建了覆盖多个领域的智能应用生态。

此外,我国生成式人工智能专利数量全球领先。张晓介绍,世界知识产权组织报告显示,我国已成为全球人工智能专利最大拥有国,占比达60%。截至2025年4月,我国人工智能专利申请量达157.6万件,占全球申请量的38.58%,位居全球首位。与此同时,我国数据生产量已达41.06泽字节,同比增长25%;全国算力总规模达280EFLOPS;高质量数据集数量同比增长27.4%,有力支撑人工智能模型的研发和训练。

张晓指出,随着创新环境的不断优化,我国在全球人工智能领域的话语权明显增强,未来要进一步提升在全球人工智能治理中的作用,积极参与并提出中国解决方案,致力推动建立公平、公正的全球AI治理规则。

人工智能技术催热全球“中国潮”

《报告》显示,2025年上半年,我国数字文娱领域发展“内外兼修”,持续向全球输出优秀文化价值,并不断拓展与线下的融合,为国内文旅市场增加新动力。

“2025年上半年,人工智能技术持续为文化产业注入动能,助力文化‘新三样’走俏海外,催热全球‘中国潮’。”张晓表示。

今年1月,国务院办公厅印发的《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》明确提出,加快培育具有国际竞争力的文化出口重点企业,从“借船出海”到“造船远航”,通过加强政策引导、优化市场环境、壮大经营主体,更多具有中国特色的优秀文化产品将走向世界。“AI生文”“AI生图”“AI生视频”功能极大提高创作效率,加速出海步伐。

网络文学成为“走出去”的创新载体。张晓介绍,2024年,网络文学出海市场规模超50亿元,培育海外网络作家46万名,海外用户规模超3.5亿,覆盖全球200多个国家和地区,其中日本市场用户规模激增180%,成为全球用户增速最快的新兴市场。

中国游戏动漫引发全球用户共鸣。今年4月,国务院发布《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》,明确将“发展游戏出海业务,布局从IP打造到游戏制作、发行、海外运营的整个产业链”纳入国家级战略工程。张晓介绍,在游戏领域,伴随着《黑神话:悟空》的成功,中国3A游戏的研发能力得到国际市场认可。动漫领域,截至5月初,《哪吒之魔童闹海》全球票房已突破158亿元,跻身全球影史票房榜第5名,彰显了中国动漫在全球市场的艺术魅力和巨大潜力。

微短剧成为影视出海的新兴力量。张晓介绍,截至2025年3月,中国微短剧已覆盖全球200多个国家和地区,形成以北美为重心,辐射欧洲、日韩、中东、东南亚的市场格局。微短剧海外应用已突破300款,全球累计下载量超过4.7亿次。

同时,网络剧与旅游深入融合,如运河题材网络剧与旅游形成协同矩阵,推动运河沿岸城市游客总量增加40%,民宿预订量同比提升215%。短视频平台通过整合本地政务资源、平台流量与商家资源,构建线上线下消费闭环,为更多实体商家带去新客流。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号