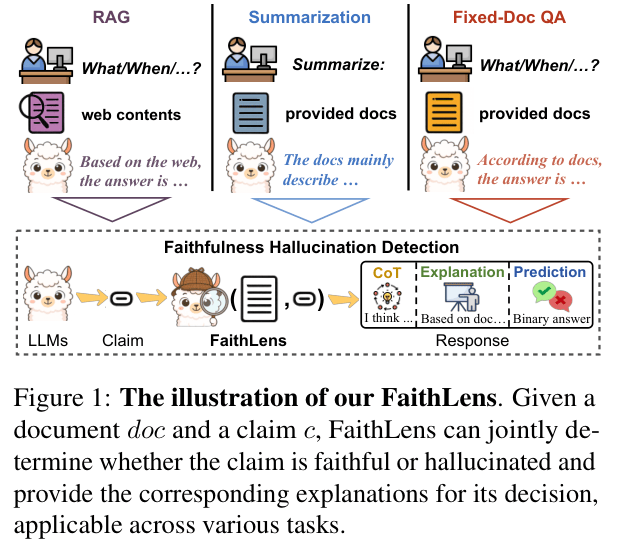

文|雪豹财经社

预制菜,仿佛一座冰山横亘在中国互联网上。

冰山之上,有消费者喊打,有商家避而不谈,现制现炒的招牌随处可见。

冰山之下,越来越多的料理包遮遮掩掩地出现在餐厅后厨,国内预制菜市场规模在3年内翻了一番。

在一些消费者的认知中,预制和非预制,已经取代川鲁苏粤闽浙湘徽的菜系之分,超越老字号、连锁店、街边摊的风格不同,成为最重要的评价标准之一。被消费者嫌弃和抵制的预制菜,范围逐渐扩大。

一旦被扣上预制菜的帽子,轻则陷入争议,重则被部分消费者打入冷宫。

被嫌弃的预制菜

去年,刘颖在北京一家江西菜馆用餐时,随口问了一句肉丸是怎么做的。老板站在桌旁,认认真真地讲了十分钟:一定要用梅花肉,用冰水和馅,再用比脸盆还大的盆子来摔打。瓦罐汤要蒸6小时以上,8小时后再售卖。鸡鸭鹅要先从江西运至河北,早上杀好再进京。

她听得有点恍惚,这是2024年的北京餐饮店吗?

在过去相当长的一段时间里,从早餐的馅饼、包子,午餐的黄焖鸡、小炒,到晚餐的披萨、汉堡,刘颖觉得自己的日常饮食已经完全被预制菜包围了。吃一顿现点现做的饭异常奢侈,感觉自己的身体就是一张元素周期表。

和刘颖一样,很多消费者不知从何时起,将预制菜与不健康划上了等号。方便面、火锅丸子、手抓饼这些已经出现人们生活中十几年甚至更久的食物,不仅没能成为消费者更亲密的伙伴,反而因为是预制菜而逐渐被妖魔化。

为了吸引顾客,餐饮商家们纷纷给自己贴上新鲜现炒的标签,但仍然难逃消费者审视的眼光。

莫菲路过一家外卖店,门外挂着招牌,上面写着没用预制菜的外卖,假一罚十!她忍不住探头向里张望。这个只有四平方米不到的小窗口背后,怎么看都不可能藏着一个厨房。

旁边一位等餐的外卖小哥主动向她搭话:这家的确是现炒,只不过高峰期会提前炒出来一部分热销菜,来单后直接装入餐盒。在他们看来,这类预制与现炒无异,一些连锁店的某些热门菜会半小时炒一锅,一锅出十几份,如果每单都现炒,锅灶根本不够用。

部分消费者对预制菜的判断能力,其实仍停留在相对浅显的层面,一位长期专注餐饮赛道的投资机构负责人告诉雪豹财经社,他们在意的和实际买单的往往不一致,甚至南辕北辙。

现实是,食客们默认是非预制信号的锅气,可能暗藏玄机:预制的骨汤膏,被浇到现抻现煮的拉面中,摇身一变成了小火慢熬12小时的大骨浓汤;现点现做的麻辣烫,冒着热气翻滚在加入增香剂的预制汤底里;高端餐厅内上百元一例的佛跳墙,在上桌前五分钟可能刚接受过微波炉的洗礼。

被一部分消费者避之不及的预制菜,仍然遮遮掩掩地出现在高举现炒大旗的餐厅里。而所谓的现做,一些菜品原料仍然在中央厨房或供应商处进行了提前加工。

抓住救命稻草

自从开始使用预制菜,张弛总算松了一口气。

过去,他经营的中餐厅单是厨师就有至少7个人,分别负责炉灶、切配、打荷(热菜助理)、熟食(凉菜)、水台、烧腊、白案(点心)。

现炒现制意味着高昂的人力成本。以鱼类菜品为例:餐厅首先需要单独开辟出一个8平方米左右的鱼档,为保证存活率,还需要雇佣一名会养鱼、会杀鱼的师傅。一道现捞现杀现做的鱼类菜品,出餐时间动辄40分钟以上。

自从使用了预制菜,张弛餐厅的食材成本下降了约17%,菜品加热即可出餐,操作简单,对厨师的依赖度明显下降,后厨占用面积变小,员工人数减半,人力和租金成本减少了60%。同时,由于省掉了腌料、切配、加工等环节,不仅食材损耗大幅降低,每月盘点门店利润都轻松了不少,净利率提升了14%。

2021年,贾易的跨境旅游公司倒闭,他投入100万元在寸土寸金的上海闵行区开了一家西北菜餐厅。在2024年7月之前,他坚持不用预制菜,3年亏了90万,房租、人工、原材料是大头。我姑且把这当做餐饮小白该交的学费,但再这么耗下去,我就是傻子了。

使用预制菜4个月,贾易的餐厅终于开始盈利了。

过去几年,越来越多的预制菜料理包流入成千上万的外卖专门店、快餐店甚至高档餐厅,帮助经营者扛住房租、人工、原材料这三座大山。

也有人坚持不用预制菜,并为此付出了一些代价。

经营一家粤式餐厅的罗根告诉雪豹财经社:餐厅如果使用煤气,单是煤气开通费就要花费8万~10万元,地面垫高、排污沟改造等小的投入更是数不胜数。

通话过程中,罗根的网络多次断线,他忍不住抱怨,商用宽带贵得离谱,同样的网速,家用宽带单月100元就能搞定,但商用要花费5000元不止。

与雪豹财经社通话那天,一位顾客在煲仔饭中吃出了一只小飞虫,他花了5分钟处理这场事故,道歉、退款、重做。如果使用预制菜,可能就不会出现这样的状况了。

开餐厅3年,罗根并非没有想过使用预制菜,只是始终没有一款预制产品的味道能瞬间击中他。

在从厨7年的张海看来,好厨师就像好作家,要有丰富的想象力,一道有温度的、真正好的菜,是被赋予了厨师想法的作品。这一点,预制菜显然无法匹敌。

罗根认为:那些随便在公开渠道搜索就能购买到的料理包,往往对标采购量不大、客单价低的餐厅和专做快餐或外卖的门店。

消费者能关注到的显性信息往往只有价格。餐饮客单价压缩与迫切的降本需求,一定会驱动预制菜的扩容。一位曾关注预制菜项目的机构投资经理告诉雪豹财经社。

为了在不用预制菜的前提下维持经营,罗根只好努力寻找各种省钱的办法。

进货量不大的日常采购,他通常会使用一些针对线下议价能力差的小商家们的集采平台;点单率低但客单价相对较高的鱼类等,会选择商场负一层的盒马,虽然品质不是最好,但能大幅避免损耗,而且比菜市场的价格便宜。

但对于另一些餐饮从业者而言,被消费者诟病的预制菜,仍是他们迫切想要抓住的救命稻草。

效率、健康与平衡

去年底,一位连锁餐饮品牌高管询问餐饮行业资深人士张盛,应该如何打消消费者对预制菜的顾虑。

张盛的回答是:从行业看,短期内无法解决,只能降低对单个品牌的负面影响。

在中国市场,预制菜并非新鲜事物。自上世纪80年代外国连锁餐饮品牌进入中国以来,从炸鸡、薯条到各种酱料包,许多菜品都是经过一定程度的预制后才进入餐厅后厨。从广义上看,超市里的各种冷冻食品、方便面、腌制食品等也是预制的。

它们并没有被抵制。

2012年以后,随着中国餐饮连锁品牌的快速发展,在菜品标准化的需求下,中央厨房得到普及。过去13年,中央厨房设备市场规模增长逾10倍。

在这个过程中的大部分时间里,预制菜也没有被骂。

即使是在公众情绪持续发酵、消费者对预制菜抵触情绪强烈的今天,这个行业也并没有踩下刹车。2023年,中国预制菜市场规模达到5165亿元,约为2020年的两倍。

在部分行业内人士看来,在一些预制菜发展更成熟的国家,中国的预制菜市场还有更大的发展空间。同时,相比把制作流程都放在后厨,统一采购和制作也能保证菜品的卫生和质量。

贾易认为,虽然大众对预制菜还存在一定的成见,有过不好的体验,但预制菜本质上是高效率低成本的工业化产物。预制菜的出现与精致料理并不矛盾。

在后厨工作了8年的王新也认为,如果简单粗暴地将所有预制菜都打成刺客,对从业者来说并不完全公平。真正优质的预制料理包,由于食材优质、技术先进,成本甚至高于现制。

当下餐饮市场正在经历的,是一场技术进步,也是一场工业化的改造。消费者的反对和抵制,一部分是对低质量产品的否定,一部分是预制菜定义模糊带来的误解他们不希望以现炒的价格吃到预制菜。

二者之间最终能实现平衡吗?

张盛告诉雪豹财经社,如何让更多人享受到高品质的食品供应,背后需要整个餐饮产业链的快速发展和生产效率的显著提升。在他看来,贴合市场真实需求的持续创新可以解决这个问题。

换句话说,时间将给出答案。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号