新智元洞察

作者:雷鸣

面对AI淘汰焦虑,大量职场人出于生存焦虑主动自费购买AI工具,无数职场人正「自费上班」,从而开启一场「自我拯救」运动。这种现象催生出区别于传统To B和To C的全新赛道「To P」——To Professional。

你每个月花多少钱买AI工具?

你们公司有统一购买AI服务吗?

你是每月花20美元买ChatGPT Plus,还是「白嫖」免费的豆包和DeepSeek?

当隔壁工位的同事已经能用AI在半小时内生成一份你得写好几天的专业报告。

那种「再不跟上就要被淘汰」的焦虑感,会让你感到恐慌吗?

当软件巨头IgniteTech的CEO,因为团队拥抱AI的速度「不够快」而换掉80%的员工时,一个残酷的现实摆在了每个职场人面前:要么用AI武装自己,要么被会用AI的人淘汰。

这种打工人的恐慌就像是AI版本的「黑暗森林」和「工具爆炸」:

怕被AI替代、怕被用AI的同事替代、怕被用AI用得特别好的同事替代。

一场职场人的「赛博续命」

就在最近,全网爆火的那份MIT报告便描述了这一AI时代独有的现象:

90%员工开始「偷用」ChatGPT续命,他们都在频繁地使用个人AI工具!

数据上更加夸张,虽然只有40%公司宣称帮助员工订阅了统一的官方服务,但受访的90%公司员工都表示,他们都在频繁地使用个人AI工具。

员工使用AI频率,是企业采纳率的2倍多,MIT将这种现象被称为「影子AI经济」。

前AI时代,持续繁荣了30年的互联网时代最喜欢的To B和To C的叙事体系似乎已经无法描述这种新型商业现象。

这种影子AI经济,正对应着如今AI创业中一条独有的赛道。

当下的AI创业热点藏在一条更隐秘、更迅猛的赛道:

To P(To Professional),一场由无数职场人发起的「自我拯救」运动。

俗称「自费上班」

只要分析一下当前比较火爆的创业公司,比如AI编程,AI营销等,你就会发现——他们既不是To B,也不是To C。

而是To P。

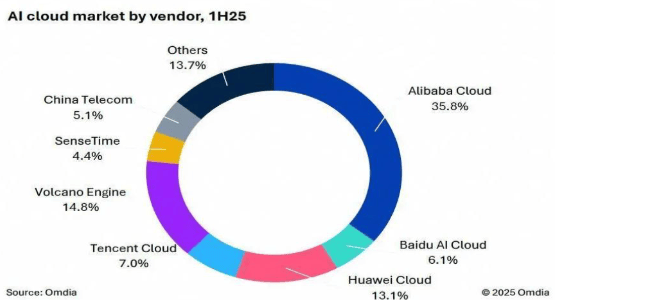

全球AI独角兽前30和全球AI产品能力前20

以Cursor和ChatGPT为例。

说他们是To B吧,也对,因为主要是企业内的一些员工为工作目的使用。

说是To C吧,好像也对,因为大部分使用和购买行为都是个人决定的。

考虑到这种情况,我们提出To P的这个赛道:

和To B相比,相同点是用户使用AI服务,用于商业目的;不同点是,使用者是为了提升自己的工作效率,因此自己便可以做出购买决定。

和To C相比,相同点是付费行为都是个人决策;但使用服务的目的不同:To C的最终目的是为了自己(比如淘宝买东西,抖音看视频),而To P的最终目的是为了工作/商业,为了别人,但自己从中能有收获(大部分时候是金钱,也可能是名誉)。

这钱交的,ROI太高了

为什么是To P模式走得最快?

让我们看看Cursor的增长历史。

Cursor在2024年创造了1 亿美元的收入,相比2023年的100万美元增长极为显著。

到2025年6月,Cursor的ARR已经超过5亿美元!

Cursor的估值也达到99亿美元,进入百亿俱乐部只有一步之遥。

这让Cursor成为历史上增长最快的SaaS公司。

为何打工人「愿意」为Cursor付费?

让我们做一个简单的算术题。

以编程为例,程序员买AI编程会员每月花20美元,可以使工作效率提高一倍。

如果他的工资每月是5000美元,如果他用同样的工作时间,那么他就可以挣到10000美元。

也就是投入20美元,收益10000美元,投入产出比500倍!

当然,这种计算过于「粗暴」的,但这正是用户很容易做出购买AI产品决策的原因。

这也是当前编程软件增长速度极快的原因。

这就是To P赛道的特点:用户可以明确地计算投入产出。

打工人的「反向渗透」

为何AI产品在To B和To C赛道上没有快速发展?

To B太慢,慢到等不起

To B而言,需要企业一组人都用,需要企业管理者做决策。

自上而下的决策牵涉到很多问题,比如意见不一致,预算审批周期等,为了这些事情,很多企业都需要到年的单位了。

因此,即便理论上是好东西,也需要很长时间才能说服B端去采用。

而对于To P而言,就快多了,用户自己觉得好就可以支付,这个行为和To C是一致的。

既然个人决策很容易,那么为什么To C这条赛道暂时也没有动静呢?

To C太难算账,太烧钱

To C而言,因为消费者就是自己,所以不容易算账。

比如看抖音,如果AI使得你更开心(也不容易衡量),你会愿意付款吗? 愿意付多少?

从互联网时代而言,我们发现To C的服务,大部分都走了免费路线,其中一小部分走免费+增值收费(视频网站),因为免费无法覆盖成本,但大部分用户还是不愿意付款的。

全球付费用户高达3亿的流媒体龙头Netflix,营收一度陷入停滞

要改变To C产品的用户心智是比较难的,用户不愿意付钱。那我们干脆不收费不就行了吗?

这个真不行,AI产品背后的token成本,是无法忽略的(不像现在云服务和带宽费用,平均到每用户非常低),如果没有一定的收费机制,用户越多,亏损越大,进而没有持续性。

举个例子,OpenAI用3年时间就达到了120亿美元的ARR,这在软件历史上前无古人,后也很难说有没有来者。

根据最近的报告,ChatGPT全球每周活跃用户已达7亿 。

很多人会说ChatGPT增长这么快,这应该都是To C了吧。

其实不然,虽然都是用户,但我们要分析用户使用ChatGPT的目的是什么。

仔细分析下来,其中一部分为了工作(To P),一部分为了自己的日常需求(To C)。

但再深入一步。

当我们认真思考,其实用户购买ChatGPT,主要还是为了To P部分的需求的,比如写工作报告,调研报告,整理素材等等。

对于自己的To C部分,其实用户是不愿意付钱的。

尤其是现在免费版的GPT-5等工具,已经足够To C用户完成自己的日常任务了。

那么未来呢?

当然了,To B和To C这两条赛道也都会陆续发展起来。

对于To B而言,当越来越多的「P」(专业人士)在企业内部用个人工具证明了AI的巨大价值后,企业层面的采购需求就会被真正激活。AI需要进一步在解决跨部门、团队协作等复杂问题上证明其能力,届时To B市场就会全面爆发。

其实,To B这块已经有非常成功的例子,那就是Meta的广告业务。

在2023 年,Meta广告收入达到了1319.5亿美元,同比增长16.1% 。

广告业务几乎占据了Meta整个营收的绝大部分。

2024年,Meta的广告收入增长至1606.3亿美元,同比增长22%,这主要得益于广告展示次数(增长11%)和平均广告价格(增长10%)的双重提升。

然而,其成功的真正驱动力在于AI。

到2025年,Advantage+Campaigns和Andromeda等AI驱动的工具,已将每条合格销售线索的成本降低了10%,并将Instagram的广告转化率提升了5%。

这些效率的提升,使得采用Meta AI工具的美国广告商,其广告支出回报率(ROAS)提高了22%;相比之下,未使用AI工具的用户的ROAS仅为3.71美元。

对于To C而言,其爆发的关键在于token成本的下降。

在过去的两年里,每token的成本已经降低了几百倍。

在下面的对数图中,可以看到每百万token每年成本都下降10倍。

在2025年2月,OpenAI的奥特曼接受采访时曾说,AI的成本每年将下降10倍。

同样佐证了这个观点。

如果未来1-3年,成本能继续以每年几十倍的速度下降,直到与云计算、网络带宽成本相媲美,那么互联网的广告、游戏等免费模式就能支撑起AI应用。

问题是,LLM的价格会继续以这样的速度下降吗?

这很难预测。

在个人电脑革命中,成本的大幅下降主要归功于摩尔定律。

只要这些定律仍然有效,晶体管数量和频率持续增加,价格下降就很容易预测。

具体来说,LLM推理成本的下降是由多个独立因素造成的:

相同运算下更优的GPU成本/性能。这是摩尔定律(即芯片上晶体管数量的增加)以及结构改进的结果。

模型量化。最初,推理是在16位下进行的,但对于Blackwell GPU,预计4位将成为常态。这将带来至少4倍的性能提升,但由于所需的数据传输减少且算术单元复杂度降低,实际提升可能更大。

软件优化可减少所需的计算量,同样重要的是,还可降低所需的内存带宽。内存带宽以前是一个瓶颈。

更小的模型。如今,一个参数量仅为10亿的模型,其性能就超过了仅仅三年前参数量为1750亿的模型。

更优的指令调优。在预训练阶段之后,还有更多改进模型的方法,其中包括人类反馈强化学习(RLHF)和直接偏好优化(DPO)等技术。

开源。DeepSeek、通义千问和其他公司推出了开源模型,这些模型可以由竞争的低成本模型即服务平台托管。这减少了整个价值链上的利润空间,从而降低了价格。

毫无疑问,其中某些领域已经看到快速的进展,但在其他领域,情况尚不明确。

到那时,才是AI To C创业的黄金时代。

但至少在目前,AI的革命是在以To P这种更务实的方式,在每一次的ChatGPT对话中,在每一个职场人的键盘上,悄然取得成功。

作者介绍

雷鸣

百度七剑客、酷我创始人、Al Basis Fund创始合伙人、北京大学Al创新中心名誉主任、斯坦福大学商学院顾问委员会理事。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号