本文由无冕财经(wumiancaijing)发布

作者:王玉德

编辑:程程

设计:岚昇

2025年,是无冕财经创办的第10个年头。

5年一小庆,10年一大庆。按理说,创业10周年,是要搞一些隆重的庆祝活动的。

然而,无冕公司至今也没办成什么大公司,不过是10来个人的小团队、年营收不过几百万,实力上不允许“大庆”;况且,2019年小庆过5周年后,随后就是疫情三年、疫后三年,我们对环境的体感跟大多数人一样,“欲庆已忘言”。

无冕财经项目,是2015年3月15日启动的;微信公众号是5月4日上线的,最初用的是身份证注册的个人账号;公司5月12日完成了注册,6月10日启用公司注册的微信公众号,将原先发布的内容“搬家”了过来。所以,后来无冕团队约定,每年的6月10日为无冕财经的生日。

创业就是这样,出发时都是雄心万丈,过程中都是柳暗花明,走完一个阶段,回头看去,做的都是具体而微的小事,有欣喜有辛酸,有偶然有必然,自己不记录,便无人记录,自己不喝彩,便无人喝彩。

所以,即便生日已经过了,我们还是决定进行简单而郑重的纪念——不在线下大排筵宴,而是在线把大家召集在一起,征集一下旧照,发表一下感言,顺便彼此祝福一番;读者、股东、员工、商业伙伴、媒体同行……所有参与过、见证过的人,都欢迎留言,我们会送上一份小小的纪念品,顺便预约一下未来的10年。

本文也是这简单纪念的一部分。

一般来讲,作为创始人,此时来写纪念文章,都是要回顾一番历史,历数一下大事,总结一下成绩,鼓舞一下未来,往往容易入戏太深、言过其实。然而,作为媒体人,客观的精神告诉我,无冕财经的创办、经历和成果,实在是不值得自吹自擂。

所以我决定另辟蹊径,讲10段实在的话,有的是创业经验,有的是商业认知,有的是职业心得,还有的涉及媒体本行业的趋势。或许,这样的分享,比“10周年纪功碑”式样的夸夸其谈,来得更有意义。

01 任何时候创业都不晚,

前提是你要身怀绝技

我创办无冕财经的时候,实际上已经晚了——1994年是中国的“互联网元年”,2000年开始,新浪网易搜狐腾讯为首的门户网站把纸媒冲击得一塌糊涂;2005年前后,第一批先知先觉的传统媒体人纷纷加入门户,之后便有了猿辅导的李甬、YY的李学凌、雪球的方三文;2009年新浪微博在PC端诞生,2011年有了微信,我的大学同学李岷在2012年创办了虎嗅网,出生于1987年的刘城成创办了36氪,就连我亲如兄弟的前同事左志坚都开始创办拇指阅读;我是2014年下半年开始,被动地从《南方都市报》下岗,被动地不得不为了生计而“创业”,2015年3月“无冕财经”项目才开始启动运营。

▲无冕财经创始人王玉德

当时,我已经困顿到了谷底——家庭存款只有3万元,还要供房,公司注册时填写的资本金是100万,而我又是绝对大股东。这已经不仅是精神折磨,物质上已经毫无保障。所以说,所有的创业者,前提都是走投无路的“亡命之徒”。

好在,我是1995年就学新闻,在学校时创办过报纸;1998年实习时就做的是经济新闻,写过10万字的实习作品;2001年3月起就在《21世纪经济报道》做记者,一直做到2010年,之后又在《南方都市报》做首席经济研究员。也就是说,自媒体我可以没做过,但是我很清楚每一个标点符号、每一个句子、每一篇报道、每一个选题是怎么回事,我甚至策动过很多大报道,带领过很多很牛的记者——现在“娃哈哈事件”这么热,你们可能不知道,2007年的“达能娃哈哈之争”“体外循环”这个大题材,就是我在《21世纪经济报道》时带着记者“搞大”的,当时的主力记者左志坚、刘华,后来把这个题材写成了一本书,名字叫《达能和娃哈哈的“中国式离婚”》。

也就是说,我是有“绝活”的。创办无冕财经后,别人都在搞碎片、蹭流量、带节奏,我既不会也不管,直接把我在《21世纪经济报道》时做公司新闻的招数搬到了公众号上。事实证明,这招很有效,我活了下来。

02 不要总是追风口,

追着追着你就进了坑

无冕财经创办后,流量玩法一大堆,明道的在投微信广点通、线下体重秤和抓娃娃机吸粉,灰道的则是直接买僵尸粉、刷阅读量;内容上,转载、洗稿、搬运的手法一大堆,还有人老是在教人如何蹭热点、追时效、标题党、黄暴题材。说实在的,不是我对这些“妖术”不心动,是没实力——既没钱又没人,只能苦哈哈地做自己擅长的深度报道、公司新闻。

之后三四年,新赛道层出不穷,知识付费、内容电商、P2P、比特币区块链、短视频短剧……结果2018年前后,移动互联网把能颠覆的领域都颠覆了一遍,自己也成了新时代的基础设施,技术普及了,创投寒冬也来了,随后的2019年,你们知道,恒大暴雷了,蚂蚁金服上市也被叫停且处罚了,之后就是疫情三年,之后的创业环境,你们都懂得,一言难尽。

我创业的时候,我的老兄弟左志坚走在我前面,做的是付费阅读,之后想做互联网金融,现在我已经好久没听到他的消息了;还有的前同事,不停地追风口,不停地换项目,结果也没消息了;还有的P2P整顿被牵涉其中,遭受了牢狱之灾,不仅没有上市拿到小目标,反而还要被罚退还工资。

所以,我对互联网黑话是很讨厌的,尤其讨厌“风口的猪”,风吹时猪上天挺爽,风停时摔成肉泥的也是猪;要做就做自己擅长的领域,不熟不做,这就是段永平说的“本分”;如果自己擅长又努力了,还是没成功,则是天赋、努力、机缘都不具足,做到自己能力的上限,安心维持生计就行,这是天命。

03 有“绝活”才靠谱,

“斜杠”很不靠谱

移动互联网导致去中心化,信息流通更便捷、更透明,商业上的中间层被去掉,人人都可以是自媒体。这话没错,原理也通。问题出在了“移动互联网颠覆一切”,甚至说“一切都要用移动互联网重做一遍”,进而,很多人主张从一个领域跨到另一个领域,美其名曰“跨界打劫”。

据说,在生物界,杂交的物种生命力更强。可是你忘了,这是因为新物种的基因好。

我见到的成功案例是,我人民大学的师兄张传宗,把社群的玩法带到了白酒领域,三年就崛起了估值百亿、销售额近30亿、让白酒业界侧目的“肆拾玖坊”品牌,前提是,他是联想销售出身、15年混迹过20个部门、社交能力超群,这是个有“绝活”的跨界者;我见到的失败案例是,有家电连锁的大区总经理去做汽车后APP,有电商领域的老板去做互联网驾校,前者工业制造刚性不可破,又遇到了新能源汽车冲击,后者是驾校场地、教练、考试场本身都是需要牌照、资源稀缺的行当,结果只能是暴雷。

跨界多了,就变成了很多斜杠,这领域也会,那领域也会,还自封为“斜杠青年”。

反过来看,所谓“斜杠”,就是这领域也浅尝辄止、那领域也浅尝辄止,这领域也不精通、那领域也不精通,也就是说,他每一个领域都不是高手。我在招聘员工时,最怕遇到这种人了,说自己既会做图文号,又会做视频号,既能写写鸡汤故事,还会写财经报道,甚至公关策划、电商投流都说得头头是道。再一问履历,工作9年31多岁的人了,干了5份工作,每一份工作都没超过3年——专业主义对应的是“一万小时定律”啊,大哥,没在一个工种上呆个5年10年,怎么能做到专业?!

▲无冕财经5周年庆

所以我说,动不动就跳槽,是一种非常糟糕的职业习性。

04 媒体人创业,

最大的问题是“太聪明”

自从传统媒体被互联网冲击以后,传统媒体、传统媒体人转型,就成了热门话题。媒体人创业,是其中的子话题。

我有一个大学本科同年级同学,研究生毕业后做了10多年政法新闻记者,跟公安打交道的。2016年的时候,我创业一年多,他来找我,说自己也想创业了,彼时,他已经是广州某著名大报的一个部门副主任,副处级。我问:你有什么优势?他答:我擅长整合资源。我笑:你得了吧,你这相当于没什么优势!

这位同学应该是听懂了我的话的。他辞职后,先去一个师兄的公司干了一年半,边打工边转型边积累创业经验,之后才再次离职,创办了一个汽车自媒体公司,之后两三年才开始赢利。没赢利的那段时间,广州同学聚会,往往是点好了了菜,他说你们先吃,我要去地下车库的车里,写完一篇稿子再上来。我跟其他同学说:创业就是这样,我理解的,这就对了。

做记者编辑,你可以一支笔叱咤风云,觉得自己牛逼得不要不要的。但是创业后就不一样了,你是老板(企业家)了,你得稿子写得好(拥有核心技术),你得会带新人(带团队懂管理),你得会做生意,甚至是人事财务行政法务这些事情,你自己都得管,哪怕你做的是个几个人的自媒体小公司,这些事情一点都不会少。

媒体人的优势是见多识广、人脉资源多、擅长学习,缺点也是这些,不是因为不聪明,而是因为“太聪明”。

见多识广后就容易眼高手低,人脉多后就容易觉得别人行的自己也行,擅长学习后就觉得自己这也可以做、那也可以做,所以就容易见到新机会、新点子、新赛道就想去尝试,于是就变成了“追风口的人”;遇到问题和困难的时候,往往想的是抖机灵、走小路、搞人脉,而不是直面产品、技术、市场问题,于是就聪明反被聪明误,搞得不仅创业未竟而中道崩殂,还落下了怀才不遇愤世嫉俗的毛病。

▲无冕财经团队

反之,你看看那些企业家,尤其是工业领域的企业家,哪个不是呆头呆脑、心无旁骛、上下求索、虽九死犹不悔、一条道走到黑的?

05 传统媒体已经不需要讨论了,

问题的出路不是“融媒体”

因为我是学新闻做新闻的,又是传统媒体出身,所以我总是为传统媒体的出路操心,虽然我已经是一个私营的、完全市场的、纯纯的自媒体从业者了。这心态,就很像是宋江为朝廷操心、阿Q为革命操心。

传统媒体,包括报纸杂志、电视台广播电台、出版社,在中国是需要牌照的,总体有个称呼,叫新闻出版单位。这些单位,即便在今天,也是在组织关系上属于事业单位,在所有制上属于国有资产,在功能上属于宣传单位。即便在互联网无处不在的今天,他们也创办了网站、APP、官方微博、微信账号、抖音视频号,甚至有的自己组建了平台,他们的核心属性依然没有变,即,他们是国有企业,他们是意识形态部门。

然而,在当下,做信息、做内容、做传播,只要是合法的,就不需要牌照。也就是说,民营、外资、私营所有制的主体,只要不做新闻媒体,做互联网内容是没有问题的。

剩下的问题就是个市场问题。即,市场需要什么,媒体供应什么。你有牌照,供应的产品人民群众不看,你要想想为什么;我没牌照,我供应的产品粉丝爱看,你羡慕也羡慕不来。

所以我说,传统媒体这些年总是热衷于讨论“融媒体改革”,我觉得这就是个伪命题。真正的命题是所有制属性、生产力与生产关系、供应与需求。根本问题不解决,你老想着报纸电视台网站合并到一起,老是想着同一个记者同时要干文字图片音视频的事情,老是想着网页APP自媒体账号一起搞,等于是体制不变变机制、大脑阻塞治脚趾,干来干去都是干“糊裱匠”的活儿。

▲2024年无冕财经举办线下峰会

所以,这些年媒体人饭局,我越来越不爱讨论传统媒体的出路问题,这个问题已经不存在了,传统媒体已经翻篇了,你爱转型不转型,市场就在那里,顺之者昌逆之者亡,而时代抛弃你的时候,招呼都不会打一声。

06 自媒体是先进生产力,

核心是产权关系

只有在中国,自媒体才这么重要,重要到要取代权威媒体、主流新闻的程度。

其实只要到了香港,到了英国、美国,传统媒体、互联网媒体、自媒体的分野还是泾渭分明的。传统媒体采集新闻的方式基本没变,面对面、事件现场、互联网都是新闻的发生地,传统媒体也在做网页传播、数字订阅,原理跟付费订阅纸质杂志无异,他们也在平台上开设官方账号,也鼓励记者编辑开设自己的账号,但从新闻媒体机构的角度讲,这都是互联网化转型的一部分。

至于自媒体,海外指的是:自然人在社交媒体平台上开设的个人账号。在英语中是没有一个单词来专指“自媒体”的,最接近的是We media。所以,英语世界的人们,提到自媒体时,其反应往往是自己在Social Media(社交媒体)平台上开设的personal media account(个人媒体账号)。

也就是说,当你成立了公司,以公司的名义在微信公众平台上开设了账号时,你就已经不是“自媒体”,而是“机构媒体”了,你的公司也就是一家媒体公司了。

这其中的关键点又在中西方体制的不同。在中国从事新闻业需要牌照,新闻只能国有资本干,所以私人即使写的是新闻属性的稿子,也不能称之为“新闻媒体机构”,而只能是“自媒体”。社会需要新闻,传统媒体不能提供市场需要的新闻产品,私人或者私人公司生产了社会需要的产品来填充市场,利用互联网技术和平台来传播(销售)这些产品,结果,传统媒体衰落,自媒体兴起。

互联网技术,是其中的关键。创业以来的一些行业沙龙场合,我常常给同行鼓气,说大家不要自卑,国有企业这种生产关系,制约了其发展互联网这种先进生产力,我们是民营企业,我们能做好自媒体,所以我们是先进生产力的代表。私有产权关系最妙的地方,在于责、权、利清晰。

我举过一个例子,我《南方都市报》的同事,在报社的动员下开设了部门拥有的账号,我问,你要是发红包让微信群好友转发你的贴子,要出20块钱,这钱是你出还是单位出?单位出,你得主任、编委、总编辑签字走流程,财务来审批,你得有发票来报销,你肯定不肯垫付。而我私人小老板则不同,我直接拿我个人的钱就发出去了,想都不用想,因为我知道,帖子是我的,20块钱也是我的,转发收获的阅读数、粉丝都是我的,公司由此得到的好处也是我的。

07 要把精力放到产品和劳动上,

不要动辄就说商业模式

China是“瓷国”,也是造词大国。互联网本身就是为了信息的高效传送而发明的,按理说,它应该促进信息平权,而不是加深认知鸿沟,结果相反,因为我们太爱造词了,又太缺乏独立思考了,就产生了更多的怪词和怪物。

譬如,你本来就是把商品的材料和制作工艺改了,减少或者减去了某些功能,然后卖给了只用得起便宜货的人,你却非得说这是“五环外的市场”“下沉市场”,这就不好了;你造了个蛋白质粉,然后不经过超市和路边摊来销售,直接上门推销,这叫直销,这我理解。然后,你层层分销、金字塔计酬、还要发展下线,这叫传销,这在中国非法要被打击,这我也理解。再然后,你用这一套在微信群和朋友圈卖,叫社群电商、叫微商,还让一帮网红在直播间卖,叫达人带货、切片营销,这我就不理解了,最好你别搞传销那一套,否则我就报案了。

媒体人创业也是这样,非得把投机说成追风口,非得把什么都做不好又行行都会说成跨界,非得把没用的伪知识卖给没有辨别能力的人,然后美其名曰知识付费,那么请问,我上高中的时候买的课外辅导教材,是不是知识付费?

年龄越大,我越觉得所谓“商业模式”不靠谱,靠谱的是真心诚意地付出劳动,生产出好产品来,童叟无欺地卖给有需要的人。

而热衷于讨论商业模式,往往就会陷入套路中去,不是编个套路骗别人,就是被自己编的套路套进去,也有可能自己的修为低,被别人编的套路骗掉——当然,商业模式在学术上是有意义的,我无意冒犯商学院的教授。

十年前,我身边很多夸夸其谈商业模式的人,要么是没能力做好产品,要么是没诚意付出劳动,要么就是被别人洗了脑割了韭菜;十年后,创业的潮水退了,这帮非蠢即坏的人也露出了底裤,稿子写不好的,回家学国学去了,老换赛道和模式的,亏得房子都卖了,当然,还有帮体力好的,花白头发染黑后,还在直播间叫卖心灵鸡汤和资产配置。

我从报纸穿越到了门户网站,又穿越到了自媒体,时间跨度30年。我相信技术进步是任何人或者团体都阻挡不了的,互联网技术进步会带来信息平权,到头来,真的就是真的,假的就是假的。

所以我们要远离颠倒梦想,真实不虚。我是个写稿子的,你看了稿子觉得好,你付费订阅我的杂志,或者给我的公众号打赏,这是真生意;如果我非得说我的公众号能颠覆你的认知,要你买我的课程,我能帮你实现财富自由,那就是骗人了,晚上睡觉时要做噩梦的。

08 一技傍身,与时俱进,不卷不躺,

才是专业主义、长期主义

这几年经济大环境不好,焦虑的人多,卷得透不过气来的人也多,躺平摆烂的人也多。

我一个学弟,不是学新闻的却进了电视台,估计是读书时被如火如荼的新闻理想给骗了,干了十几年,做到了副处级,传统媒体受冲击,进了互联网大厂,做的是公关。学经济学的他,买了大房子、月供近10万、房贷近千万,老婆在国企、小孩在上学。然而性格温和的他,并不能适应互联网大厂的狼性和内卷,很快就过了40岁。他找我吃饭,说家里老人开始住院了,公司调整他岗位的压力也越来越明显,房子跌价了且不可能割肉卖掉,自己面临着去留都难的处境,辞职的话,自己仅有的长项,是做个育儿领域的公众号,还没后把握做得比市面上的好。最后一句叹息:后悔的是,前面十年的工作中,没有练就绝活啊!

人人都在讲周期,但是能穿越周期的人很少。最好的状态是,在自己的时代红利中,没有掉队,练就了手艺,也没有见到新鲜的就凑上去,这样的人,是心里有底气的;然后呢,时代变了,旧的手艺更新换代,写专栏的改做公众号,化妆师改做美妆博主,干的是自己擅长又喜欢的活计,用的是别人发明出来的平台和技术;至少,我的前同事中创业成功的,大致都符合这些特征。

专业主义就是1万小时定律,持续在一个领域、每天8个小时劳动,排除假期和偷懒的时间,不卷不躺地做下去,成为专家大概需要10年,而且,要不是天资很差的人才可以。

我自己是在传统报纸干过16年的,从实习生到试用期记者,到普通编辑,到新闻总监,再到一个小杂志的主编。无冕财经创办也有10年了,从3万块钱起步,到10来个人团队,到100来万粉丝,这中间每一篇文章、每一个订单,我都清楚。

所以,长期主义、专业主义不是鸡汤,而是一个个标点符号,一个个点赞和阅读,996不是办法,标题党也不可取。你的手艺够好,你的劳动够多,你的产品就好,图文号来了就做图文,视频号来了就做视频,你的客户会给你订单的,不能急,不要慌。

09 对抗平台、算法、AI,

要靠内容创造力

最近两年,新风口又来了,据说很多行业又要完蛋了,又要被替代了,我那帮手艺不好又认知不好的同行,又开始人心惶惶了。

这个风口的名字叫AI。我用AI查了一下,AI的英文原词是Artificial Intelligence,意思是“人工智能”。

还是回到1994年中国有了互联网。1995年学新闻到现在,我在这个行业已经30年了。每一轮信息技术变革,首当其中要冲击的就是新闻业,门户互联网冲击了报纸和电视台,移动互联网又冲击了门户互联网,现在的形势是,AI要把前面的统统冲击掉。

结果怎么样?中国的国有新闻单位,被互联网抢去了读者和广告,牌照和新闻采编权力还在;门户网站多数都转移到了APP上,卖广告的卖广告,做电商的做电商,大厂都还活着,有的干脆又占据了移动互联网的主战场;AI会不会干掉他们呢?至少,我觉得短期不会,只要“智能”还需要“人工”。

在APP时代,媒体人对付互联网的办法是,编个程序,给每个可能发生新闻的机构、公司、名人打上标签,只要这些事物的政府登记、注册信息稍有变动,程序会提醒编辑,于是一条信息就产生,经过人工撰写和把关发布,一条新闻资讯就产生了;更有深度的创作者,干脆就下到了图书馆、田间地头、摄像头没有覆盖的地方,还是纯手工作业,你们看到的非虚构、特写、脱口秀、刀郎的新专辑、哪吒2,就是这么出来的。

所以,权力——资本——平台——算法——流量——用户——作者——作品,其实是一条绳上的蚂蚱,谁也离不开谁,谁也不可能也不愿意把谁灭掉,最好大家博弈平衡、共存共荣、勾肩搭背。

机器是讲逻辑的,而好的内容作品,往往是逻辑计算不出来的色声响香味触法,没逻辑的喜怒哀乐,机器人是创造不出来的。作为媒体人,对付平台和算法的终极武器,还是作为人的创造力。作为博主,你写了深度长文,A平台没流量你就上传B平台,C平台没授权就拿程序抓去发布了,你完全可以告他侵权要赔偿。

媒体人在讲创造力的,目前还很少。但是,我已经看到很多互联网大佬,都在讲这个观点了,就是,AI时代,要去做创造性的事,要去做美好的有感情的事,要去做有艺术性的事,要去做逻辑算法还做不到的事。我想,写稿子,写好稿子,写不是靠网络资料就可以生成的稿子,就是这样的事。

10 新闻传播依旧值得学,

但是你要改变前提

这些年,新闻传播专业和他们的毕业生,被黑得不要不要的,成了“天坑”专业。尤其是,那位毕业于郑州大学给排水专业、专门给人做高考报专业指导的大网红张雪峰,说了句“家长要打晕自己报新传的孩子”那句话,这个专业顿时像发生了泥石流,人人避之犹恐不及。

发生这种状况,传统媒体有责任,他们没有改变体制、改变意识,自己的饭碗被互联网平台抢了过去;自媒体有责任,为了流量净吃人血馒头了,压根没传播互联网无法颠覆的物理世界的真实故事、去除信息贫困;新传院校也有责任,我们需要会写深度报道的财经新闻,结果他们为了迎合时尚,净去教新媒体技术和传播学,结果互联网最需要的写稿子的新传毕业生,都不会写导语了;家长和学生也有责任,世界变了,不能再功利性的追求体制内的稳定和“年薪100万不是梦”了,结果他们还是满脑子权力意识和金钱思维。

新闻院校不知道的是,无论报纸、电视台、自媒体公众号、企业自媒体、政务新媒体怎么变,无论是图文号还是视频号、视频直播,统统都离不开采访、写作、编辑这几项基本技能,而这些手艺互联网教不会,直播公司教不会,而且不经过长期训练,其技能熟练程度是物理性的、刚性的、无法克服的。业界需要会写稿的人,而新传专业在教传播学、数字新闻、视频剪辑,写作这一新传专业对互联网技术的最后的一道护城河,被新传专业自己放弃了。

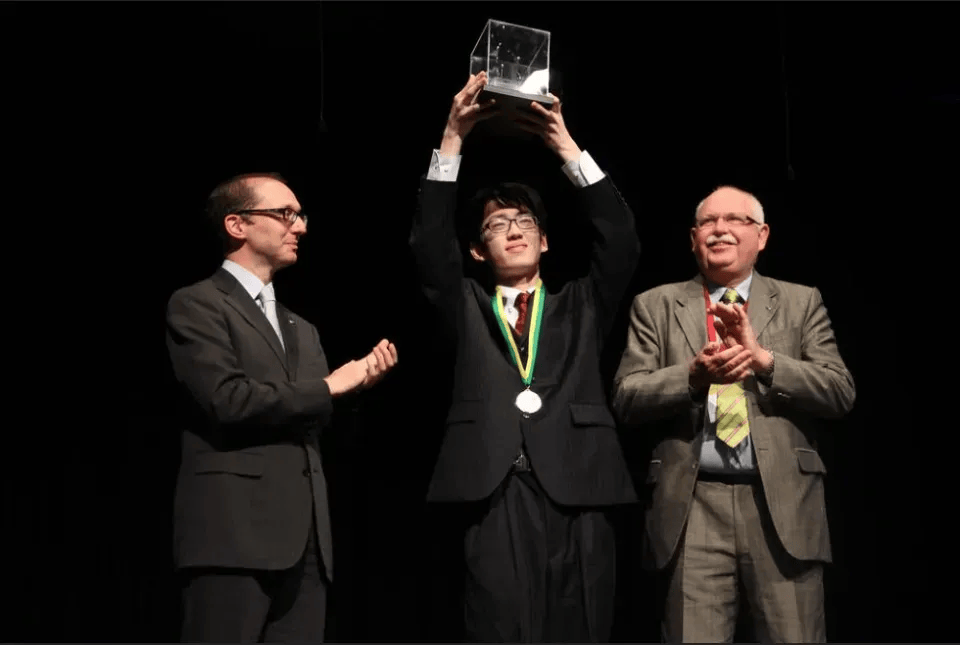

▲无冕财经获奖概况

我能看到的需求是,财经媒体需要能写深度的的人,企业需要能采写编演都熟练的人,政府甚至是互联网的品牌宣传部门,要找到成熟的内容人才,嗷嗷待哺,求贤若渴,几乎要靠运气。

从更广义的互联网传播、商品售卖来看,好商品早就过剩了,但是好传播却少之又少。也就是说,互联网技术早就成了人人都会操作、人人都要用的、用起来几乎没有成本的基础设施,社会商品早就丰富到了产能过剩、库存囤积、找不到消费者的程度,然而,在信息和品牌向外传播的时候,消费者不满意,厂家也不满意。也就是说,他们的新媒体做得不够好,很缺人,缺好人。

自媒体从业者也在变。将来不是传播不重要了,而是你得先拥有一套10多年积累的、专业乃至专家级的知识,然后再借助自媒体的表现手段,将其传播出去。譬如你是金牌设计师,同时得擅长做自媒体;你是很牛的教授级别的主任医生,但同时有自己百万粉丝级别的自媒体账号;你是科班的经济学家,但是你不止大学里讲课和搞科研,还得能玩转自媒体。

学新闻据说好找工作,然后就扩招,然而雇主需要的你以为是新媒体运营,实际雇主最需要的是采写编技能,然后扩招的学生找不到工作,然后你就说新传专业是天坑。这是“认知鸿沟”。

自媒体、AI时代,最需要的是长期积累的专业知识,最需要的是创造性的内容,可是你认为是碎片的、流量的、鸡汤的信息,然后你就放弃深度原创,不好好练自己的手艺,还说是机器和算法打垮了自己,殊不知,那些真正长红的大V,恰恰是花了20年来积累了一套知识。这是另一重“认知鸿沟”。

所以说,不是传播不重要了,是你的传播不重要了,因为你没手艺、没积累、没认知。

没有传播就没有人类社会,你也不会知道爱因斯坦和牛顿力学,也就没有张小龙的微信和董宇辉的抖音带货。而将来,机器人遍布世界的时候,其中流动的信息却全是AI写的,没有好莱坞大片,没有原创小说,没有活人给你唱歌跳舞,都怪你们放弃了创作。

顺便说个事情,为了搞懂这些,我专门跑到香港浸会大学,正在读一个传理学硕士的学位,明年才读完,到时候我就50岁了。我打赌,到我60岁的时候,新闻传播还会是“显学”,那时候,无冕财经就20岁了,我们到时候见。

不信的话,咱们等着瞧。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号