在巨大的财务压力下,商汤为何仍要“all in具身智能”,这究竟是一场深思熟虑的“大棋”,还是又一次无奈的“追风”?

文 | 啸 天

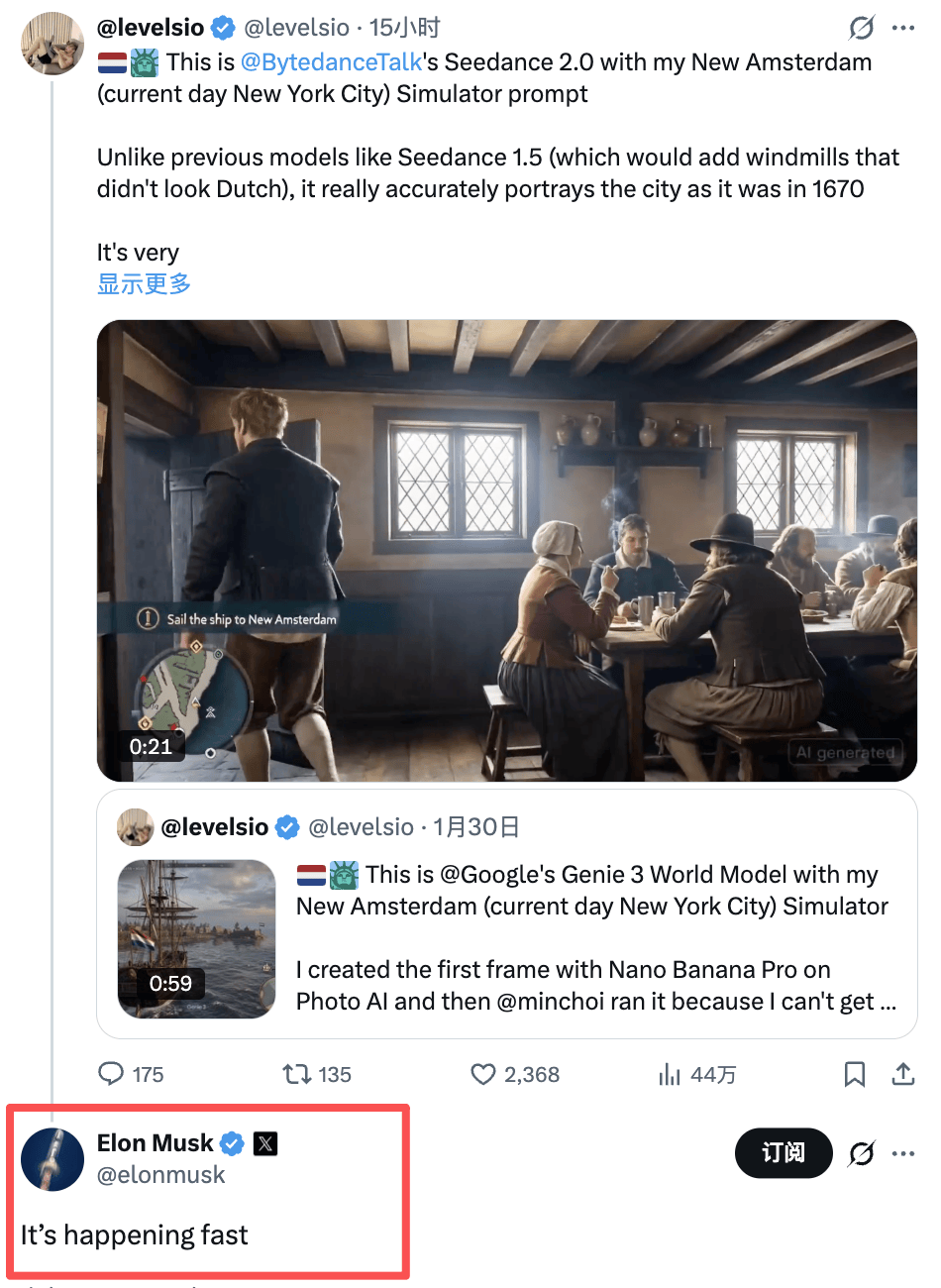

商汤,这家曾经头顶“AI第一股”光环的企业,近日再次成为业界焦点。在2025世界人工智能大会(WAIC)上,商汤重磅发布了“悟能”具身智能平台,标志着其在人工智能前沿领域的又一次重大布局。

然而,回顾过去数年,商汤的经营状况却不尽如人意,持续亏损、不断裁员以及主要股东持续减持,让这家昔日的“AI四小龙”之一深陷困境。在历经元宇宙、大模型等多个风口的尝试后,商汤如今又将目光投向具身智能,并为此完成了新一轮25亿港元的配售融资。

这一系列举动,不禁让人疑问:在巨大的财务压力下,商汤为何仍要“all in具身智能”,这究竟是一场深思熟虑的“大棋”,还是又一次无奈的“追风”?

1巨头竞逐,商汤何以躬身入局具身智能?

具身智能,被视为人工智能的下一个“杀手级应用”。它旨在让AI技术不再仅仅停留在云端进行“思考”,而是能够通过机器人等物理实体实现对真实世界的“感知-理解-决策-执行”闭环交互。

2025年,具身智能首次被写入政府工作报告,这一里程碑式的事件迅速点燃了资本市场的热情,仅上半年国内该领域融资便超过200亿元,相关融资事件高达130起,远超2024年全年总和。行业普遍预测,具身智能机器人未来有望形成一个不亚于手机的新终端市场,数量可能达到百亿甚至千亿级别。

在此背景下,商汤携“悟能”具身智能平台高调入局。该平台以商汤具身世界模型为核心引擎,依托商汤大装置提供端侧和云侧算力支持,旨在为机器人、智能设备提供强大的感知、视觉导航及多模态交互能力,推动智能终端向更高层次的自主化与智能化演进。

据悉,“悟能”平台的核心班底汇聚了商汤联合创始人王晓刚、前京东探索研究院院长陶大程等视觉技术与机器人领域的顶尖人才。在WAIC现场,商汤董事长兼首席执行官徐立展示了搭载具身世界引擎的人形机器人,展现了其在多视角视频生成、构建4D真实世界以及自主进行位姿、动作骨架和指令生成等方面的强大能力。商汤还积极与宇树科技、归墟机器人、傅利叶等具身智能公司展开深度合作,共同开发“具身智能大脑”和情感陪伴机器人等产品,加速技术落地。

然而,商汤科技的入局并非一蹴而就,其战略调整之路可谓曲折。

作为曾经的计算机视觉巨头,商汤在安防、智慧城市等领域一度风光无两。但进入大模型时代后,以语言模型为核心的AI浪潮席卷而来,商汤等“AI四小龙”因其技术主线仍集中在计算机视觉领域,核心收入依赖政府项目,普遍遭遇发展瓶颈。

商汤在2023年和2024年两次进行业务重组,从最初的四大业务(智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车)调整为“生成式AI、传统AI和智能汽车”,再到“生成式AI、智能汽车和视觉AI”,直至最新推出的“1+X”架构——“1”代表生成式AI与视觉AI核心业务,“X”则代表智能汽车、家庭机器人等可独立融资的生态企业矩阵。

一系列的战略变动,在外界看来似乎带着些许“追风口”的意味。从元宇宙到生成式AI,再到如今的具身智能,商汤始终试图站在风口浪尖。

但从另一个角度审视,商汤的具身智能布局或许更像是一盘蓄谋已久的“大棋”。商汤自身在计算机视觉领域多年的深厚积累、在多模态大模型方面的先发布局(如“日日新”大模型体系和SenseCore AI大装置)、以及在智能驾驶(“绝影开悟”系统)中构建“世界模型”的经验,都为具身智能提供了坚实的技术基因。具身智能本质上是将商汤“看懂世界”的视觉霸权,进一步延伸到“改造世界”的终极目标。

在当前AI行业竞争白热化、自身财务压力巨大的背景下,具身智能被视为AI技术“落地化”的关键突破口,是商汤寻求新增长曲线、实现“绝地反击”的背水一战。这种“躬身入局”,既是其技术基因的自然延伸,也是生存压力的必然选择。

2亏损泥潭难自拔,商汤落寞与求变

自2014年成立至今,商汤已走过十余年光景,然而盈利的曙光却迟迟未现。根据最新披露的2024年年报数据,商汤全年营收37.7亿元,同比增长10.8%,但净亏损仍高达43.07亿元,尽管同比收窄33.7%,却已是连续第七年亏损,累计亏损额超过546亿元。这一数字,甚至远超其7年间累计实现的营收总额(240.13亿元),凸显了其巨大的财务压力。

持续高研发投入是商汤亏损的重要原因。2024年,商汤研发费用达41.32亿元,同比增长19.2%。从2018年至2024年,其累计投入研发204.45亿元。尽管商汤将亏损收窄归因于“资源聚焦与效率优化战略”,通过削减销售费用和行政开支来“降本增效”,但这背后却是不断进行的裁员。

截至2024年底,商汤总雇员为3756名,较2021年上市时减少了近2500人,四年累计优化人才2357人。坐实的裁员数字,印证了市场中不断流传的“裁员”传闻,不少有实力的技术人才因外部待遇更好而选择离开,也让商汤面临人才不断流失的挑战。

二级市场上,商汤股价表现同样令人担忧。2021年12月在港交所上市时,商汤曾创下全球AI领域最大IPO纪录,市值一度超过1400亿港元,随后更是触及3500亿港元高点。然而,伴随持续亏损、业务转型以及灵魂人物汤晓鸥教授的逝世,商汤的投资者们如阿里巴巴、软银等纷纷失去耐心,持续抛售股份。截至2025年7月31日收盘,商汤股价报1.60港元/股,总市值仅为592.12亿港元,较巅峰期跌去大半,最低时甚至跌至0.58港元/股,不及巅峰时的零头。

商汤的落寞并非个例,曾经并称为“AI四小龙”的旷视、云从、依图在大模型时代也普遍遭遇重创。这批以计算机视觉技术起家的AI企业,在语言大模型浪潮下,其核心收入仍高度依赖安防、交通等政府项目,商业化效率低下,难以摆脱对前期高资本投入的烧钱局面。

为了扭转困局,商汤在业务上不断调整。2023年,其业务重心明确转向生成式AI,并将其收入单独列出。2024年,生成式AI业务收入飙升至24.04亿元,同比增长103.1%,占营收比重达到63.7%,成为其第一大收入来源,也是商汤历史上增长最快的业务板块。然而,尽管生成式AI业务狂飙突进,但在一些市场研究机构(如IDC)的报告中,商汤在国内大模型市场的份额却出现下降,这表明其增速可能并未跑赢整体市场和竞争对手。

此外,商汤在AI芯片领域的布局也面临挑战。为了缓解财务压力,商汤将AI芯片业务独立拆分成立曦望公司,并由联合创始人徐冰亲自负责。虽然曦望获得了近10亿元的融资,但其财务数据显示仍处于亏损状态,且收入水平较低,未来面临巨大的市场竞争和技术研发不确定性。AI芯片领域“烧钱快、赚钱难”,且华为、寒武纪、小米等国内巨头以及英伟达、AMD等国际巨头早已深耕多年,商汤要在其中突围,难度可想而知。

在高负债(2025年一季度资产负债率高达82.5%)、持续亏损以及大股东抛售的背景下,商汤能否通过具身智能这一新赛道实现盈利,并补齐技术短板、重塑竞争格局,将是其未来面临的严峻考验。留给商汤试错的时间,已经不多了。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号