编者按:AI的终局之战不在芯片,而在能源。算力终将过剩,但电力不会。文章来自编译。

AI 不会“崩盘”——但会“燃烧”。跟每个技术周期一样,这场大火将清除灌木,重新分配人才,并留下基础设施,为接下来的发展提供动力。问题是:你属于哪种植物?

火灾季节

最近在门洛帕克(Menlo Park)的一次 CEO 晚宴上,有人提出了那个熟悉的问题:我们是不是正处在 AI 泡沫之中?

一位经历了硅谷多个周期的资深晚宴客人,完全重塑了这场对话。她认为,这不是泡沫,而是一场野火。这个比喻立刻引起了共鸣。野火带来的不仅仅是破坏;它们对生态系统的健康至关重要。它们清除阻碍新生的茂密灌木丛,将养分送回土壤,并为下一代森林的茁壮成长创造条件。

在我反思这个野火比喻的过程中,一个框架浮现出来,揭示了更深层次的东西,这是建立在她的重塑之上的。这个思考框架提供了一个分类法,用于理解谁能幸存,谁会被烧毁,以及为什么——并提供了区分“耐火”和“易燃”的具体指标。

第一个网络周期烧穿了“.com”的狂热,留下了谷歌、亚马逊、eBay 和 PayPal——这些 Web 1.0 时代顽强的幸存者。下一个由社交和移动驱动的周期,在 2008-2009 年再次燃烧,为 Facebook、Airbnb、Uber 和 Y Combinator 的“后代”们清理了灌木丛。这两场大火都遵循了相同的模式:过度增长、突然修正,然后是复兴。

现在,随着 AI 的到来,我们再次被干燥的灌木所包围。

即将到来的修正不会是泡沫破裂,而将是一场野火。理解这一区别,将彻底改变你对如何在接下来的变局中“生存”乃至“茁壮成长”的看法。

长过头的森林

当灌木长得过于茂密时,阳光无法到达地面。植物们不是在与环境竞争——而是在相互竞争光、水和养分。

这就是硅谷现在给人的感觉。

资本很充裕——甚至可能过于充裕。但人才呢?这是稀缺资源。每一位有前途的工程师、设计师或运营人员,都在被三、五、十家不同的 AI 初创公司追逐——它们往往在追逐同一个垂直领域,无论是编码助手、新型数据集、客户服务、法律科技还是营销自动化。

结果就是,这个生态系统从上面看郁郁葱葱——绿色、生长、嘈杂——但在下面,土壤却是干燥的。当大家都盘根错节纠缠在一起时,是很难生长的。

在那种森林里,火灾不是一场灾难,而是一种修正。

火灾生态学

野火不仅破坏生态系统,还能重塑生态系统。有些物种瞬间就会被点燃。有的则能抵抗火焰。还有少数则靠火来繁殖。

初创公司也是如此。

易燃的灌木

这些是生态系统里面的干草和富含树脂的松树——那些在“热钱”充裕的季节里看起来充满活力,但一旦空气变热就毫无抵抗力的初创公司。

它们包括:

* 没有专有数据或分发渠道的“套壳”AI 应用

* 拥挤类别中的“克隆”基础设施——又一个 LLM(大语言模型)网关,又一个向量数据库

* 追逐日活跃用户(DAU)而非长期用户的消费者应用

它们被炒作和高涨的估值所助长。当热度上升时——当资本收紧或客户开始审视投资回报率(ROI)时——它们会在几秒钟内化为乌有。

易燃的灌木也有自己的用处,可以吸引资本和人才进入该领域。它制造了市场紧迫感。当它燃烧时,它会将这些资源释放回土壤中,供更顽强的物种吸收。那些失败的“套壳” AI公司的工程师,成为了幸存下来的公司的高级雇员。

防火的巨头

接下来是多肉植物、橡树和红杉——那些储存水分并保护其核心的既有巨头。

厚实的树皮:强大的资产负债表和持久的客户关系。

深深的根系:在云、芯片或数据基础设施方面具有结构性的产品市场契合(PMF)。

水分储备:真实的收入、多元化的业务和长期的“护城河”(moats)。

想想看苹果、微软、英伟达、谷歌、亚马逊这些公司。它们将吸收热量并变得更强大。当烟雾散去时,这些巨头将屹立不倒,它们的树皮虽被烧焦但完好无损,而周围的小树早已化为灰烬。

浴火重生

有些植物会枯萎但能再次生长——比如熊果、灌木橡树、冬青。用初创公司的术语来说,这些就是灾后的“转型”(pivot)和“重组”。

它们是拥有以下特质的团队:

深厚的专业知识

哪怕产品失败也能幸存的“地下”知识产权(IP)和数据资产

愿意“修剪”并重新开始

火灾过后,它们会重新发芽——更精干、更聪明,也更适应新的地形。

真知就在这里诞生。一个在 2024 年用对的团队做错了产品的创始人,到了 2027 年,会成为那个用一支经过战火考验的团队做对了产品的创始人。失败并没有被浪费——它被储存在地下,就像根系中的养分,等待着下一个季节。

逐火者

最后是野花。它们需要高温才能触发种子萌发——在旧的植被消失之前,它们甚至无法发芽。

这些是在崩盘后才开始创业的创始人。他们将踏过灰烬,招兵买马,在更便宜的基础设施上开发,并从那些被烧毁的错误中学习。2002 年的 LinkedIn,2010 年的 Stripe,2013 年的 Slack——都是“逐火者”。

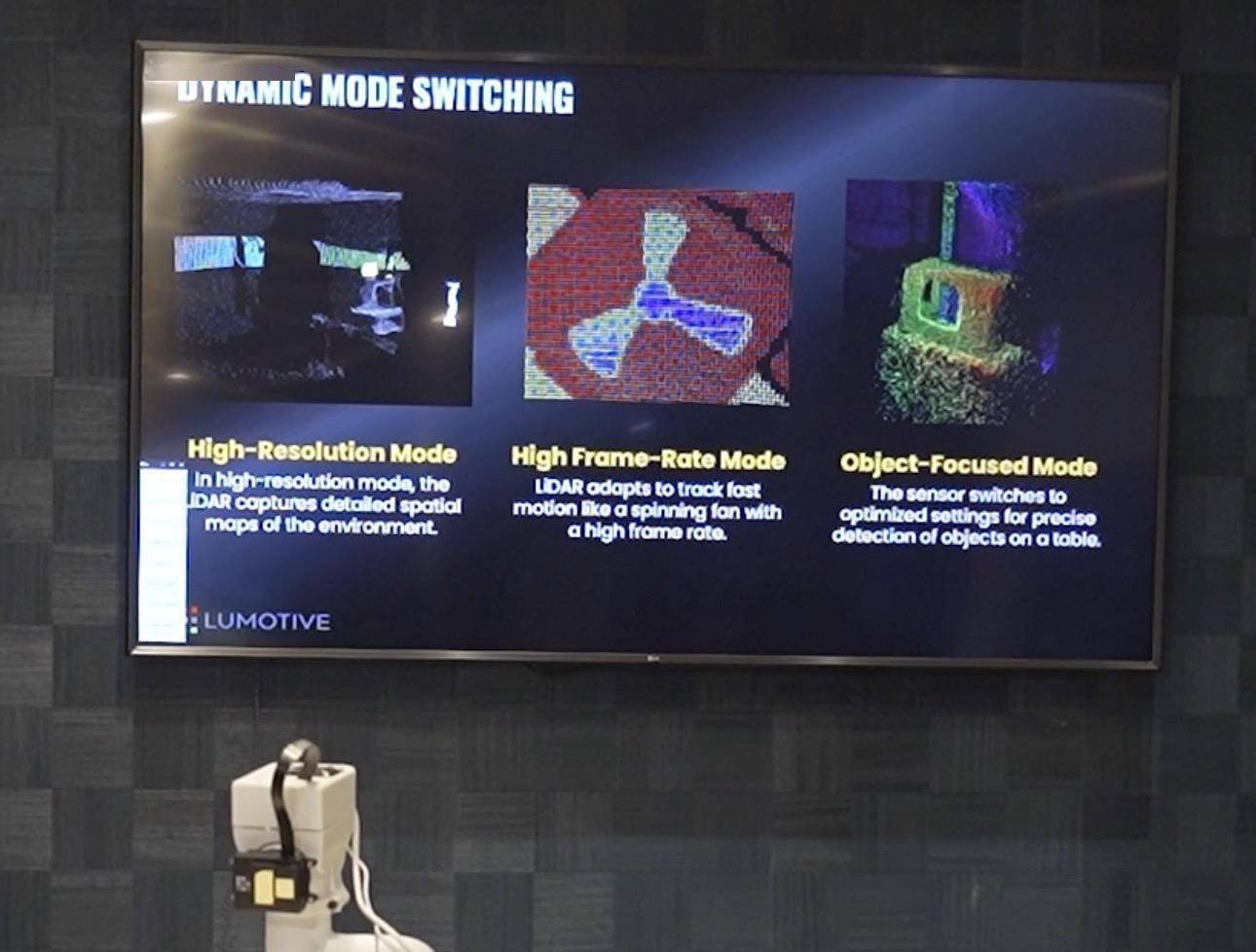

下一个伟大的 AI 原生公司——那些真正将智能整合到工作流程中,而不仅仅是装饰它们的公司——很可能会从中出现。至关重要的是,AI 模型在生产环境中实际运行的“推理层”(inference layer),代表了下一个主要战场。随着计算(compute)变得商品化和“智能体”(agentic)工具的激增,竞争将不再是看谁训练了最大的模型,而是看谁能以最高效的方式大规模地提供智能。

火的效用

每隔几十年,硅谷就会“生长过度”。Web 1.0 和 Web 2.0 都证明了同一个道理:过度的增长会扼杀自己。

Web 1.0 的崩盘不仅仅是初创公司的消失,更是“噪音”的消失。Web 2.0 的低迷(与其说是市场本身,不如说更多是由抵押贷款危机驱动的)遵循了一样的规律:资金过剩的竞争对手倒下了,人才流散了,幸存者们雇佣了更好的人,行动更快,建设得更强大。精明的公司甚至利用这一时机变得更精干,裁掉表现不佳的员工,并从失败竞争对手那里招来“饥饿的难民”,将职位从入门级升级到高管级。

这种人才的重新分配,可能是任何一次崩盘唯一最强大的成果。谷歌早期的许多最优秀的员工——那些构建了历史上最持久商业模式之一的架构师——正是 Web 1.0 失败的初创公司的创始人或早期员工。

这不仅仅是人才——这是一种特定类型的人才:具有企业家精神、躁动不安、在文化上缺乏耐心。这种 DNA 塑造了谷歌的内部精神——实验性、进取心、永远处于测试版(beta)——并在接下来的 10 到 20 年里辐射到更广泛的生态系统中。大火不仅是破坏;它重新配置了脑力,重塑了文化。

2000年与2008年的两场大火 2000 年的大火

2000 年的野火是一场彻底的焚烧。基础设施过度建设、宽松的资本和投机性的狂热,几乎烧掉了所有没有盈利的增长故事。然而,留下的是根系——数据中心、光纤,以及那些学会了把根扎牢,慢慢发展的幸存公司。

亚马逊当时看起来已经死了——股价下跌了 95%——但它最终成为了数字商业的脊梁。eBay 很早就稳定下来,成为第一个盈利的平台型市场。微软和甲骨文将其软件垄断地位转化为了持久的企业现金流。思科(Cisco)在产能过剩的灼烧后,随着网络成为商业活动的“管道”,缓慢地重建起来了。

再加上苹果、谷歌和 Salesforce,故事关乎的就不仅仅是生存,还包括“继任”。苹果不仅在火灾中幸存下来;它改变了后续一切的气候。谷歌在其他人被烧毁的地方萌芽,为其提供养料的,正是那些初创公司在烈火中消亡的工程师和创始人。Salesforce 利用被“烧焦”的企业预算来销售基于云的灵活性,定义了 SaaS(软件即服务)模式。

给互联网提供养分的灰烬

在 1990 年代末,电信公司筹集了大约 2 万亿美元的股权以及另外 6000 亿美元的债务,以推动“新经济”。即便是那些象征着狂热的股票也遵循着可预测的轨迹。英特尔、思科、微软和甲骨文在 1995 年的总市值约为 830 亿美元;到 2000 年,它们的总市值已飙升至近 2 万亿美元。高通(Qualcomm)在一年内上涨了 2700%。

这笔钱用于铺设超过 8000 万英里的光纤电缆,这已经超过了当时美国已安装数字线路总长的四分之三。然后,崩溃来临了。

到 2005 年,近 85% 的电缆处于闲置状态,成为埋在地下的“暗光纤”(dark fiber)——这是过度自信催生的过剩产能。但光纤留下来了。服务器留下来了。人才也留下来了。这种过剩很快成为了现代生活的支柱。崩盘后短短四年内,带宽成本下降了 90%,而过剩的廉价连接为接下来的一切:YouTube、Facebook、智能手机、流媒体、云计算等提供了动力。

这就是“有益泡沫”(productive bubbles)的悖论:它们在纸面上摧毁价值,但在现实中创造了基础设施。当火焰过去后,管道、代码和人才依然存在——等待下一代人以极低的成本来使用它们。

2008 年的那场大火

“大衰退”引发的野火属于另一种类型。Web 1.0 的火焰吞噬了投机性的基础设施;Web 2.0 的火焰则烧毁了商业模式和幻想。风投冻结了。广告预算蒸发了。信贷收紧了。然而,幸存者们不仅仅是抵御了热浪,他们还“消化”了热浪。

苹果将逆境转化为了统治地位,将 iPhone 从一个“新奇玩意”变成了文化基础设施。亚马逊,在经历了互联网泡沫的地狱火后,成为了互联网“氧气”的安静供应者——AWS。Netflix 在流媒体时代重塑了自己,其增长的根基,正是建立在上一个泡沫铺设的光纤之上。Salesforce 证明了,当资本预算枯竭时,云软件可以蓬勃发展。谷歌发现,即便在经济衰退中,可衡量的效果广告(performance advertising)也能够扩张。而 Facebook——当时还是一棵幼苗——很快就在灰烬中扎下了根,滋养它的是廉价的智能手机和过剩的带宽。

2008 年的火灾不仅是清除了空间。它还筛选出了那些能够将硬件、软件和服务整合成自我维持生态系统的公司。其结果不仅仅是复苏,而是进化。

树冠层的问题

不过,这个周期引入了一种新的燃料——“树冠火”(canopy fire)。

在过去,火焰主要吞噬灌木丛:那些估值过高的小型初创公司。如今,热量集中在最高的树木本身——英伟达、OpenAI、微软,以及少数几家“超大规模企业”(hyperscalers),它们在彼此身上花费的金额惊人。

“计算”(Compute)已成为这个市场的氧气和助燃剂。每一美元的 AI 需求都变成了交给英伟达的一美元,这反过来又推动了更多对模型训练的投资,而这又需要更多的 GPU——这是一个相互货币化的反馈循环。

这造成的局面,与其说是投机泡沫,不如说更接近于“产业泡沫”。资本并没有分散在一千家互联网公司中;它集中在少数几个庞大的双边关系中,复杂的交叉投资模糊了“真实部署”和“资本循环”之间的界限。

当野火来临时——当 AI 需求正常化或资本成本上升时——风险不是几十家初创公司的倒闭;而是计算利用率的暂时崩溃。英伟达的股票可能不会化为灰烬,但即便 GPU 订单出现适度收缩,也可能暴露出整个生态系统对少数几个大型买家的依赖程度。

这就是真正的树冠问题:当最高的树木长得太近时,它们的树冠交织在一起,当一棵树被点燃时,火势会横向蔓延,而不仅仅是从地面向上蔓延。

在 Web 1.0 时代,甲骨文(Oracle)——所有互联网公司的“御用”数据库——在 2000 年经历了从 46 美元暴跌至 7 美元的象征性崩溃,然后在 ChatGPT 发布时恢复到 79 美元,如今已达到 277 美元。在 Web 2.0 的野火中,谷歌——效果广告的供应商——从 17 美元下跌 64% 至 6 美元,但随着 ChatGPT 的推出爆炸性增长至 99 美元,此后已达到 257 美元。在这个周期中,类似的角色可能是英伟达——不是因为它缺乏基本面,而是因为它的客户都来自同一个投机热钱池,受到复杂的交叉投资的推动,这些投资已经引发了关于资本是被“真实部署”还是仅仅在“循环利用”的审查。

即将来临的算力过剩

但是,AI 这股野火可能比之前的那些更具“生产力”:今天被过度建设的基础设施,不仅仅是埋在地下休眠的光纤电缆。它是“计算能力”(compute capacity)——目前制约 AI 创新的根本资源。

今天的 AI 市场受到了残酷的供应限制。初创公司无法获得他们需要的 GPU 配额。超大规模企业正在向他们最好的客户“配给”计算资源。研究实验室需要排队数月才能训练模型。瓶颈不是创意或人才,而是能否接触到机器本身。

这种稀缺性正在推动当前的狂热。公司提前数年签署数十亿美元的开支承诺,以高价锁定产能,建造私有数据中心,并像囤积弹药一样囤积芯片。恐惧不仅是“错过 AI 浪潮”,更是因为拿不到计算资源而“根本无法参与”。

但火灾过后会发生什么?

2000 年在带宽领域上演的同样模式,2026 年即将在计算领域重演。数十亿美元正涌入 GPU 集群、数据中心和电力基础设施。这些产能中的大部分是投机性建设的——其资金来源是基于“AI 需求将永远呈指数级增长”的假设。

但还有另一个动态在加速这场建设:这是一场高风险的“懦夫博弈”(game of chicken),没有人敢先眨眼。当微软宣布一项 1000 亿美元的数据中心投资时,谷歌必须做出同样的回应。当 OpenAI 承诺购买 10 吉瓦(gigawatts)的英伟达芯片时,竞争对手们感到必须匹配或超过这一承诺。恐惧不仅是“AI 需求可能不会实现”,更是“如果需求真的实现了,而你没有确保产能,你将被完全逐出市场”。

这会产生一个危险的反馈循环。每一项巨额支出公告都会迫使竞争对手花费更多,这无形中改变了大家对赌注大小的感觉,从而使更大的承诺合理化。没有哪个高管愿意成为那个在“定义时代的技术”上投资不足的人。因“花得太少”而犯错的代价,感觉会关系到“生死存亡”;因“花得太多”而犯错的代价,感觉是“别人的问题”——那是未来某个季度的“减记”,而不是今天的“战略失败”。

正是这样的想法创造了“有益泡沫”。理性的个体决策(匹配竞争对手的投资)产生了非理性的集体后果(巨大的产能过剩)。但正是这种过剩,播下了下一片森林的种子。

两种计算,两个未来

不过,在这场泡沫辩论中,一个关键的区别被忽视了:并不是所有的计算都一样。市场实际上是两个具有根本不同动态的独立池。

第一个池是“训练计算”(training compute)——用于创建新 AI 模型的庞大集群。这是“懦夫博弈”玩得最激烈的地方。没有哪个实验室有原则性的方法来决定花多少钱;每个实验室都只是对刺探到的竞争对手的打算做出回应。如果你的对手花费了两倍的钱,他们可能会把未来提前一年。结果是一场军备竞赛,与其说受市场需求支配,不如说受竞争恐惧支配,而英伟达作为“军火商”则乐在其中。

第二个池是“推理计算”(inference compute)——在生产环境中运行 AI 模型、为实际用户服务的基础设施。这里的情况看起来则完全不同。

社会对智能的需求几乎是无限的。每一个可以用于分析数据、自动化决策或提高生产力的额外“智商点”,都会被立即消耗掉。约束不是需求,而是供应。企业们不是在问“我们想要 AI 功能吗?”,他们是在问“我们能得到多少?多快能得到?”

随着 GPU 商品化和计算富余时代的到来,推理能力将成为下一个主要市场——尤其是考虑到对高效“智能体”工具日益增长的需求。LLM(大语言模型)推理正成为一场大规模的竞赛。那些能够以最高效、最低的“每 token 成本”或“每决策成本”来提供智能的公司,会捕捉到不成比例的价值。这关乎的不再是训练最大的模型;而是在全球范围内高效地运行模型。

这与互联网泡沫有着根本的不同,后者主要是由广告支出推动的——公司们在“超级碗”广告上烧钱,以获取他们希望以后能“变现”的客户。那是“投机性需求”在追逐“投机性价值”。

AI 推理需求旨在提高“实际收益”。公司正在部署智能,以降低客户获取成本、降低运营费用,并提高员工生产力。回报不是基于假设,而是可衡量的,而且往往是立竿见影的。

这表明 AI“泡沫”的着陆点可能比之前的泡沫更“软”。是,市盈率(P/E)今天看起来被夸大了。但与纯粹的投机不同,这里正在建设的是“真正的生产能力”。如果修正后计算成本急剧下降,而推理需求保持强劲(所有证据都表明会如此),那么公司只需要将模型运行更长时间,使用计算密集度更高的方法,或者将智能部署到那些用“今天”的价格衡量经济性处于边缘、但按“明天”的价格却变得可行的问题上。

换句话说:就算我们大规模地过度建设了训练能力(这似乎很可能),推理端也有足够的潜在需求来吸收过剩的产能。计算资源不会“闲置”;而是会被重新利用,从“懦夫博弈”转向大规模、生产性的智能应用。

折旧问题

就像 2000 年互联网崩盘后四年内带宽成本暴跌 90%,令 YouTube 和 Netflix 成为可能一样,AI 修正后的计算成本也可能急剧下降。今天被超大规模企业“配给”的 GPU 集群,明天可能会成为任何有信用卡的人都可以使用的商品化基础设施。

但这个类比在一个关键方面失效了。

光纤电缆具有极长的使用寿命——一旦铺设到地下,就能提供几十年的生产能力。互联网泡沫期间建造的基础设施,在二十五年后的今天,仍旧在传输数据包。这就是为什么它成为给下一代人的一份如此“持久”的礼物:成本只承担一次,价值却在几十年里复利增长。

但GPU 集群不是光纤电缆。

一个训练集群的有效使用寿命可能就只有两到三年,然后就会失去竞争力。芯片的折旧速度比物理磨损速度更快。一块用了三年的 GPU 并没有坏——它只是“过时”了,被那些提供“每瓦更高性能”、“更好内存带宽”、“更好互连”的新架构所超越。在经济术语利,训练计算看起来更像是一种具有“短回报窗口”的“运营支出”(OpEx),而不是一种“持久的资本资产”(CapEx)。

这会从根本上改变火灾后的动态。

当泡沫破裂,训练计算变得充裕时,是,成本会下降。但是,“逐火者”们不会像 Web 2.0 公司继承光纤那样,继承“最先进的”基础设施。他们继承到的是“昨天的”基础设施——仍然可用,但不再是尖端的。如果你想获得最新、最快的计算资源来训练有竞争力的模型,你还是得向那些“正在积极更新自家集群”的人支付高价。

这会造就一条不同于我们在前几个周期中看到的“护城河”。在火灾中幸存下来的公司,不仅将受益于更便宜的基础设施——他们还将受益于“已经付清了当前这一代硬件的成本”,而竞争对手们还试图用旧硬件来追赶。这种“既有优势”关乎的不仅仅是“拥有”计算资源;还在于“拥有合适世代的”计算资源,并且“持续更新”。

推理计算遵循不同的经济学——一旦模型被训练出来,它可以在旧硬件上高效运行数年。但训练方面可能不会产生我们过去在带宽上看到的“民主化”。大火可能会清除灌木丛,但最高的树木仍将控制着阳光的入口。

更深的根系

不过,仅仅关注计算可能意味着我们看错了野火。

一些人认为,AI 竞赛的真正赢家——就国家和全球层面而言——不会是拥有最多 GPU 或最佳模型的公司,而是解决了“能源问题”的那个。

说到底,计算只是“集中的电力”。一个现代 AI 数据中心消耗的电力堪比一座小型城市。约束不是硅,而是“千瓦时”。你可以制造更多的芯片,但如果没有基础设施(电厂、输电线路、电网容量),你就无法制造更多的能源——而这些设施需要数年甚至数十年才能建成。

这就是野火这个隐喻变得特别有启发性的地方。我们正专注于“计算森林”的燃烧和再生。但在这种可见的戏剧性之下,有一个更深层次的问题:我们是否在建设足够的能源基础设施来为下一片森林供电?

互联网泡沫留下了“暗光纤”,当需求回归时可以立即点亮。但是,没有电力运行的闲置数据中心,只是昂贵的房地产。真正的基础设施赤字可能不是计算能力,而是能源生产。

如果这个泡沫推动了对电力基础设施的大规模投资——核电站、可再生能源场、电网现代化、先进的电池存储——那将是给下个半世纪的一份真正持久的礼物。能源基础设施,不像五年内就会过时的 GPU,它的价值会在几十年里复利增长。

在火灾后占据主导地位的公司,可能不是那些今天在囤积计算资源的公司。它们可能是那些在明天——当所有其他形式的 AI 基础设施都变得充裕,唯独运行它们的电力除外时——确保了能源容量的公司。

算一笔账:一个大型 AI 训练集群可以需要 100+ 兆瓦(megawatts)的持续电力——相当于一个小城市。美国目前的总发电量约为 1200 吉瓦(gigawatts)。如果 AI 计算按预期速度增长,十年内它可能需要全国总发电量的 5-10%。

那不是芯片问题。那根本就是基础设施问题。

与光纤电缆或 GPU 集群不同,电力基础设施无法快速部署。核电站需要 10-15 年才能建成。主要输电线路获监管批准需要数十年。哪怕是大型太阳能发电场,从规划到运营也需要 3-5 年。

这意味着对 AI 的真正约束——那个将决定赢家和输家的真正瓶颈——可能已经被我们现在正在(或没有)做出的关于能源基础设施的决策锁定了。

那些目前在 GPU 上花费数千亿美元的公司,可能会发现他们的限制因素不是计算能力,而是运行它所需的“兆瓦”。而那些今天在能源基础设施上大力投资的地区,将在明天承载 AI 工作负载方面拥有难以逾越的优势。

那些准备在稀缺中生存下来的公司,不仅仅是在储备计算资源——他们在构建足够深的根系,以汲取多种资源:锁定几十年的能源合同、超过 120% 的“总收入留存率”(Gross Retention Rate)、即使在规模扩张时也能实现的利润率增长,以及能够在训练和推理之间灵活切换(以适应市场动态变化)的基础设施。

评估 AI 周期的耐火性

但是,在这个周期中,我们如何评估“耐火性”呢?每个类别的公司都面临着不同的耐久性测试。理解这些指标,可以将“具备真正的生态系统实力”与“暂时有富余”区分开来:

理解野火测试:

基础模型实验室 面临一个根本性的问题:收入增长能快于计算成本吗?训练费用呈指数级增长(10 倍计算 ≈ 3 倍性能),而收入则随着客户的采用而扩展。如果一个实验室花费 1 亿美元的计算成本产生 5000 万美元的收入,然后花费 3 亿美元产生 1.2 亿美元的收入,则发展轨迹会很致命。因为这纯粹是跑得更快但原地踏步。

耐火实验室的标志是收入增长超过了计算支出——这证明了每一次能力提升都释放出不成比例的客户价值。

企业 AI 平台 必须证明自己的 AI 不仅仅是营销“贴皮”。如果一家公司有 95% “总收入留存率”(Gross Retention)但 AI 功能采用率仅为 12%,这意味着客户看重的是其“遗留平台”(数据仓库、CRM),对其AI 附加组件则视而不见。一旦资金收紧,这些公司会被猛然地“重新定价”——市场会意识到它们只是贴着 AI 标签的基础设施玩家。真正的 AI 平台的高留存率是“因为”高的 AI 采用率,而不是“尽管”AI 采用率很低但留存率高。

应用层公司则活在一个独特的陷阱之中:建立在他们无法控制的模型(OpenAI、Anthropic)之上,会带来利润压缩、功能趋同和“被去中介化”的风险。唯一的出路是“与客户深度嵌入”。NRR(净收入留存率)> 120% 且 CAC(客户获取成本)回收期 < 12 个月的公司已经实现了工作流程的整合——客户会自然地扩展使用,获取成本回收得很快。而那些 NRR < 100% 且回收期 > 18 个月的公司,只是“锦上添花”的功能,当预算收紧时就会流失,需要持续的资本注入才能增长。

推理 API 玩家随着 GPU 供应过剩的到来,将面临商品化。“每 GPU 小时收入” 揭示了定价权。一家产生 50 美元/GPU 小时的公司,相较于智能获得 5 美元/GPU小时的公司,拥有 10 倍的利润空间来通过技术优化、产品差异化或分销“护城河”来捍卫其地位。“推理成本弹性”揭示的是市场结构:高弹性(降价 50% = 需求增加 500%)意味着“商品化地狱”;低弹性意味着客户看重的特性超越了纯粹的算力本身。

能源和基础设施公司才是AI 终极的卡脖子。数据中心的经济效益取决于“利用率”和“能源成本”。在 0.03 美元/千瓦时 和 85% 利用率下,有效成本是 0.035 美元/千瓦时。在 0.08 美元/千瓦时 和 50% 利用率下,有效成本是 0.16 美元/千瓦时——这是 4.5 倍的劣势。当泡沫破裂后 AI 需求崩溃时,能源成本高的设施无法将价格降低到足以填满产能的程度。而那些拥有结构性能源优势(如水电、核电合同)的公司,则可以大幅降价,同时仍保持正利润,通过吸收陷入困境的竞争对手的客户来填补产能。

“元模式”(meta-pattern):每个指标都从不同角度提出了同一个问题——当外部资本消失时,你是否仍能维持你的商业模式?耐火型公司已经实现了“热力学上的可持续性”:每单位输入(资本、计算、能源)都能产生更高的单位输出(收入、价值、效率)。它们能在稀缺中成长。而易燃的灌木消耗大于产出,只能靠充裕的资本来补贴。一旦补贴结束,它们就会被点燃。

这个比较框架揭示了谁拥有真正的生态系统耐久性,而谁只是因为暂时的“富余”而拔高。

巨杉的教训

巨杉(Giant Sequoia)没有火就无法繁殖。它的球果只有在高温下才会打开。火焰清扫了森林的地面,让种子能够接触到矿质土壤。树冠被烧回去,让阳光得以穿透。没有燃烧,就没有更新。

但巨杉与火的关系中,还有一个更深的真相:不是每一场大火对树木都一视同仁。

几千年来,巨杉在每 10-20 年发生一次的低强度地表火中茁壮成长。这些火灾的温度足以打开球果并清除灌木丛,但又足够“凉爽”,不会伤害到成年的树木。巨杉厚达两英尺的树皮,正是为了在这些定期的燃烧中幸存而专门进化出来的。

接着是一个世纪的“火灾压制”(fire suppression)。没有了定期的燃烧,燃料就会堆积起来。林下植物长得很高。当火灾最终来临时,会烧得更旺更高,这是巨杉此前从未遇到过的。

2020 年的“城堡大火”(Castle Fire)估计导致地球上 10-14% 的成年巨杉死亡。那些在 2000 多年里幸存了数十次火灾的树木,在一个下午就死去了。区别在哪里?火灾强度。堆积的燃料引发了“树冠火”,甚至连巨杉传奇般的恢复力都熬不住。

这就是给硅谷的教训:定期的“燃烧”——周期性的修正、正常的破产、创造性破坏的不断搅动——是健康的。它们会清除灌木,释放资源,并让新增长成为可能。但如果我们压制太久不让火烧起来,如果每一家估值过高的公司我们都救助,每一个失败的商业模式都扶持,其实并不能阻止火灾,我们只是在让迟迟到来的那场大火变得更加灾难性。

巨杉还教会我们关于“时间跨度”的道理。这些树木需要几个世纪才能达到它们的全部高度。即使是幸存下来的成年巨杉,也需要几十年的时间才能完全恢复它们的树冠。我们仍然很难分辨,哪些树——即使是那些今天看起来很成熟的树——会继续生长,而哪些已经长到头了。真正的巨头是那些花了几代时间,构建了足够深的根系以汲取他人无法触及的水源,并发展出足够厚的树皮以抵御他人无法承受的高温的树。

目标不是防止火灾,而是保持它们的节奏。小规模的、定期的燃烧可以防止毁灭性的燎原大火。最糟糕的结果不是火灾本身,而是那种强行推迟一切火灾、直到燃料负荷达到爆炸性程度的“政策”。

结语

如果这是泡沫,那也是“有益的”泡沫——一场“受控的燃烧”,而非崩溃。

但“受控”并不意味着“舒适”。易燃的灌木将被点燃。资本将蒸发。估值将崩溃。工作岗位将消失。这不是系统的失败——这是系统按其设计在运行。

对每个创始人和投资者的考验,不是你是否能在富足中成长,而是你是否在稀缺中坚守。

当烟雾散去时,我们就会看到谁是“多肉植物”(succulent),谁是“火绒”(tinder)——谁有厚实的树皮,谁只是易燃的树脂。

野火即将来临。那不是问题所在。

问题是:你是哪种植物?

也许更重要的是:你的根系是不是培植得足够深——不仅是为了熬过这个季节,而是为了在下一个稀缺的十年中持续生长?

因为真正的机会不在于火灾本身。而在于火灾过后“继续生长”的东西,以及那些在灰烬中“全新扎根”的物种。

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号