又进入“双十一”季了。每年“双十一”,不仅是中国电商行业年度盛事,而且是观察行业发展、促进市场规范、维护消费者权益的契机和窗口。

可以说,这些年来以“双十一”为主阵地的博弈和讨论,对电商行业从混乱到有序,一直商业常识从提出到普及,起到了重要的引领作用。其中最具代表性案例就是,“二选一”被认定为平台滥用市场支配地位的行为,从行政、司法到舆论受到了一致的惩处与反对。

2025年“双11”大促期间,京东向商家提出的价格约束要求引发广泛关注。据《羊城晚报》报道,京东要求品牌在其平台必须保持最低价,在抖音等平台直播时不得发放优惠券、标注“优惠”字样,甚至禁止提及“更便宜”等表述,违者将面临百万至千万量级的罚款。而且,为了确保这些要求落地,京东还专门成立了巡查团队,严查同一商家在京东之外的平台的价格体系。

对此,京东内部人士回应称,美的等品牌在京东平台销售量很大,京东要求在自己平台上的售价不能高于其他平台,这种做法是确保销量大的平台价格具有竞争力,让大多数消费者购买到合适的价格。这种主动比价本质是为消费者构筑价格防护墙。二选一本质是限制去别的平台经营,所以京东不是二选一。

不难看出,京东的行为与解释,对“二选一”这个概念的定义提出了挑战。如果说平台对商家说“只能在我这里开店不能去别处开店”是明确无误的“二选一”,那么平台对商家其实也是对全网消费者表示“必须在我这里卖得最便宜”算不算“隐性二选一”呢?

事实上,根据国家市场监督管理总局2021年就某电商平台“二选一”案作出的行政处罚决定书,“二选一”并不只是限制商家去别处开店。“禁止平台内经营者参加其他竞争性平台促销活动”,同样属于限制市场竞争的“二选一”违法行为。

这首先提醒我们,规范平台行为、平等保护所有市场主体,是没有止境、没有终点的。因为拥有优势的一方,天然会有利用优势的冲动,而这种冲动很容易导致对市场竞争的侵蚀,和对弱势方的胁迫。徒法不足以自行,规则需要在实践中不断激活与擦亮。

从表面来看,京东的做法是“有据可依”的,但所谓的“据”是京东自行制定的规则。根据京东在2025年10月16日生效的《京东开放平台商品价格管理规则》,其中第四条规定:“商家设置的商品价格应当具备价格竞争力……在京东平台所售卖的商品价格,高于同一时间段在其他渠道所售的同款商品价格”被视为损害消费者价格体验的行为。

这里的“损害消费者……的行为”和上面京东内部人士所称“为消费者构筑价格防护墙”,都是需要当心的“语言陷阱”。因为这些措辞里的“消费者”都得加上限定词才准确,完整表述为“通过京东平台购物的消费者”。假如说同一个消费者,先在京东看了价格,然后在其他平台以更低价格完成了购物,那么怎么能说这是“损害了消费者”呢?

因此不得不承认的是,平台此举只是为了保护自己,把消费者推出来只是当个幌子。根据《京东开放平台商品价格管理规则》,商家违规遭受的惩罚是极其严重的,平台会采取包括但不限于全店商品下架、禁止商品上架/发布、类目/品牌停用、店铺关停清退等处置,同时视恶意程度冻结账户、处以商家2万元以上至100万元以下违约金等处置。而商家“违规”的性质,对消费者而言,不过是在其他平台有机会买到更便宜的同样的商品。目前的信息显示,京东对美的开出了500万的罚单,这意味着京东连自己定的规则都没遵守。

也就是说,京东即便要为自己辩护,也要承认价格约束不是为了保护消费者,更不是为了保护商家,而是为了保护自己。限制竞争的意图是明显的。有关部门需要回应的是,这种行为在现行法律框架下是否被允许。

华东政法大学数字法治研究院特聘副研究员徐则林博士认为,禁止商家使用竞争平台的核心竞争资源属于“二选一”行为的变体,这在电商内容化、直播带货成为重要增长点的当下,实际上打击更为精准。

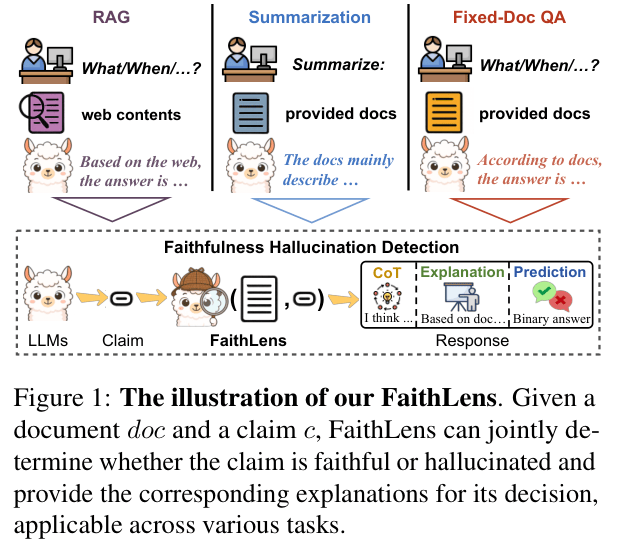

这个观点击中了当前市场形势变化的微妙之处。回顾这些年来的电商格局演变,从PC端到移动端,然后又从传统平台到新兴内容平台,电商形态始终在随着人们消费习惯的变化而变化,并且将继续变化下去。比如在国际上,沃尔玛与OpenAI合作,在ChatGPT平台上提供购物服务,就是近来引人注目的有象征意味的事件。“AI购物”正成为新的应用场景。

在这样的“范式转移”大背景下,主流平台理应顺应变化、拥抱变化,而不是刻舟求剑,拼命攥紧自己手里的救命稻草。说白了,京东之所以敢对商家提出那样的定价要求,不过是因为自己在某些领域掌握了先发优势。那部分商家在该平台的销售占比较大,所以哪怕心怀不满,但考虑到平台体量与渠道影响,人在屋檐下,不得不低头。

但如果放宽视野就会发现,这是一种以商家为“人质”的短视行为。消费习惯和注意力的转移趋势,是无可撼动的。如果平台只顾及自身的短期利益,且不说被推出来当幌子的消费者权益事实上会受到损害,和平台休戚相关的商家也会受到外部竞争者的挑战,不能充分利用所有平台迎战就会不断损失市场份额。那么这就是持续漏水的“铁锁连舟”。

这就是市场的残酷,也是市场的公平之处,市场竞争是“没有终点的战斗”。平台与平台竞争,商家与商家竞争,这些年来的互联网故事已经告诉我们,试图回避竞争、锁定短期优势,最终只会给自身带来反噬。

言之

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号