AI生成所有文字、图片、音频、视频等都必须“亮明身份”。《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称《标识办法》)落地后,互联网平台AI内容打标情况如何?

南方都市报、南都大数据研究院梳理了20款APP的AI生成合成内容标识现状,发现腾讯元宝、DeepSeek、文小言、夸克等10款生成式AI应用均已按照《标识办法》要求,在相应生成类文本、图片、视频上“打标”。

实测还显示,微信视频号、抖音、快手、小红书等10款内容传播类APP为用户提供了主动标识功能。但其中部分平台的相关功能入口较为隐蔽,在有效引导用户进行自主标识方面有待改进。

值得注意的是,对于用户未主动声明、疑似AI生成的内容,部分APP在及时识别与补充标注上还存在不足。

实测10款生成式AI应用: 均已“打标”,有平台页面标识不够醒目

2025年9月1日,国家网信办、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局联合制定的《人工智能生成合成内容标识办法》正式生效。该办法提出强制添加显式和隐式标识等规范要求,其中,显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的,以文字、声音、图形等方式呈现并可以被用户明显感知到的标识。

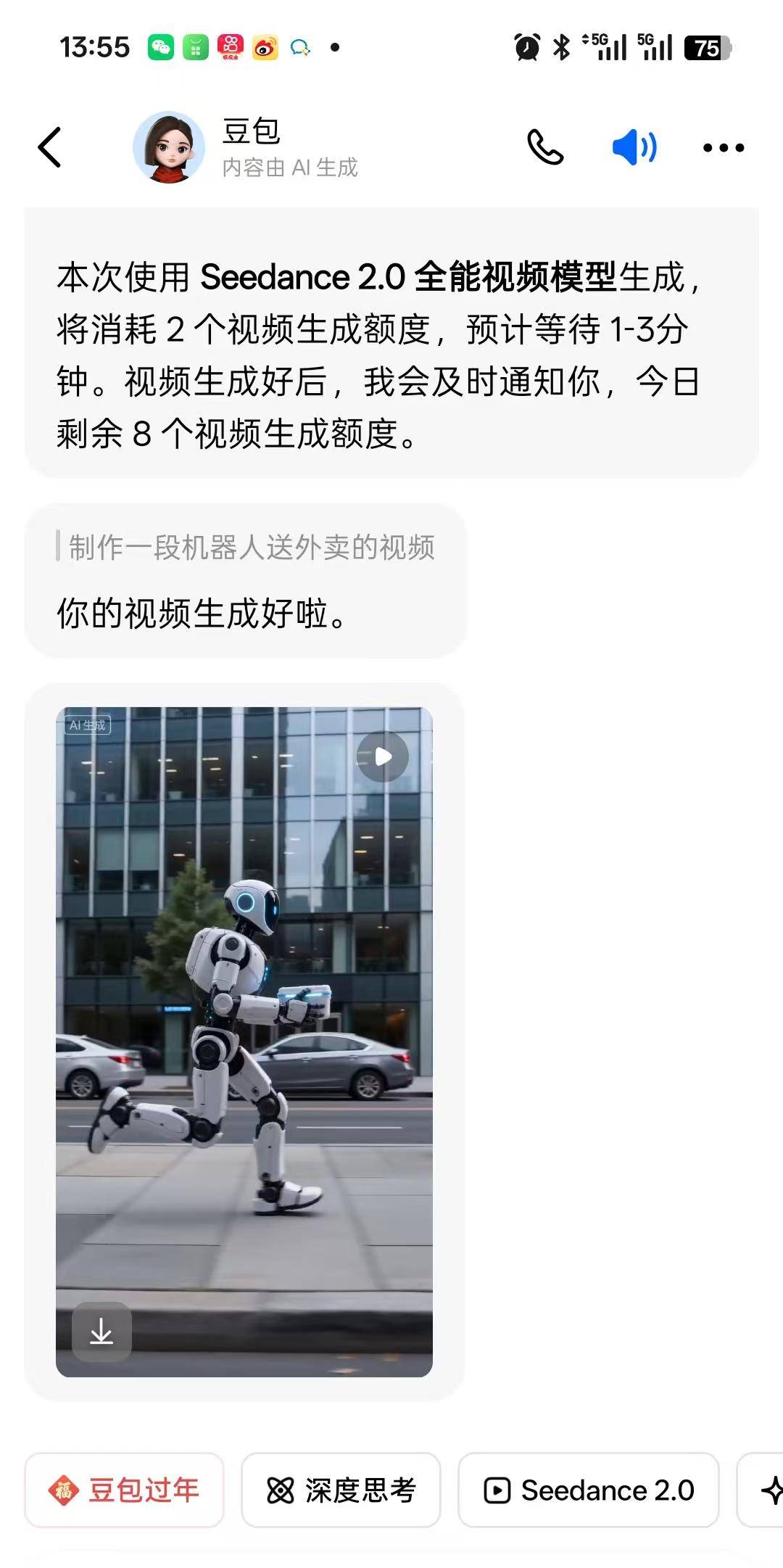

为了解生成式AI平台对《标识办法》的落实情况,南都大数据研究院对DeepSeek、腾讯元宝、文小言、海螺AI、智谱清言、即梦AI、豆包、Kimi以及讯飞星火等10款生成式AI应用进行了测评,重点从是否“打标”、标识位置、内容下载或分享后标识是否保留等维度展开评估。结果显示,10款APP均已在交互页面对生成类文本、图片、视频等内容实现了标识。

测评时间为2025年9月6日中午12时至2025年9月9日下午5时。

测评发现,样本AI应用对生成的图片、视频的标识样式较为统一,多位于左上角或右下角,用户下载后标识依然可见。其中,豆包、夸克、即梦AI生成的图片、视频下载后,还会在原有标识的基础上,进行二次“打标”。例如,夸克在生成图片、视频的左上角添加了“AI生成”字样,用户下载保存后,右下角还会新增水印“夸克AI”。

相较之下,部分AI应用的生成类文本标识提醒效果易被忽略。例如,DeepSeek虽然在文本生成页面的顶端添加了“回答由AI生成,仅供参考”的提示,但随着对话内容增加,该提醒却会成为“历史对话信息”,消失在当前页面。腾讯元宝也存在同样的问题。再如,Kimi虽然也在交互界面添加了“内容由AI生成”的提醒,但该提醒却位于界面底部,字体小且颜色为浅灰色,用户不仔细看难以察觉。

实测10个内容平台: 有平台自主声明功能隐蔽,识别AI不足

内容传播平台同样是规范人工智能生成合成内容的重要主体。《标识办法》提出,提供网络信息内容传播服务的服务提供者应规范生成合成内容传播活动。多家内容传播平台纷纷围绕《标识办法》出台了相关管理细则,表示已上线用户自主声明功能,并将对未主动标识、疑似生成合成内容补充添加标识,显著提示。

目前,各内容传播平台是如何落实AI生成合成内容标识的?南都大数据研究院从用户自主声明、平台主动标识、投诉渠道等维度,对微信视频号、微博、B站、小红书、抖音、快手、知乎、豆瓣、今日头条及百度等10款内容平台进行了测评。

测评发现,10款内容传播平台均已上线用户自主声明功能,用户发布AI生成合成内容时,可通过发布页面主动添加AI标识,如“包含人工智能生成内容”“作者提醒:内容为AI技术制作,虚构内容请谨慎辨别”等。不过,实测也发现,部分平台的自主声明功能入口“藏得较深”,或难以有效引导用户自主“打标”。在微博等平台的发布页面,用户需点击多次才能完成自主声明。

如果用户发布AI生成合成内容却未主动声明,平台是否能检测、识别出来,并及时补充标识或提示?南都大数据研究院在不自主声明的情况下,将同一生成式AI应用生成的且带有AI标识水印的图片、视频发布到上述10个平台,结果显示,豆瓣、今日头条、小红书以及B站等平台在发布内容周边迅速添加了显著的提示标识,明确提醒公众该内容属于或疑似生成合成内容;而微博、知乎等平台在24小时内也未能做出提示,自动识别机制或存在改进空间。值得一提的是,若将图片、视频中自带的生成式AI应用标识水印去掉后再发布,能及时准确识别并添加提示标识的平台就更少了。

此外,测评发现,抖音、快手、知乎、今日头条、百度等平台还在投诉机制中设置了与AI内容相关的投诉类别。

《标识办法》落实需各方协同 专家建议加强平台联动、经验共享

国家网信办在“答记者问”中曾指出,《标识办法》意在通过标识提醒用户辨别虚假信息,明确相关服务主体的标识责任义务,规范内容制作、传播各环节标识行为;同时减轻AI生成合成技术滥用危害,防范利用AI技术制作传播虚假信息等风险行为。有专家认为,《标识办法》的落地需要各方协同配合,推动标识工作行稳致远。

生成式AI应用、内容传播平台的“打标”行为,关乎生成合成内容制作环节、传播环节的合规问题。南开大学法学院副院长陈兵在此前接受媒体采访时表示,一些平台针对《标识办法》出台了细化规则,还纷纷推出AI内容标识功能,帮助平台用户更快捷方便地对AI合成内容进行甄别。“但是,随着AI技术的发展,平台想要落实主体责任的挑战依然严峻。”陈兵建议,平台应当持续加强技术能力建设,不断提升对生成合成内容标识的检测、识别和管理技术能力,同时还可以加强平台间的联动,推动平台间技术与经验共享,形成治理合力,避免“各自为战”导致的监管漏洞。

参与此次《标识方法》起草的相关专家建议,内容传播平台需要与相关标准做好衔接。例如,当其他平台的生成式音频、图片、视频进入传播平台后,平台要能够识别隐式标识,并按照《标识办法》和标准合理放置显示标识,这一工作需要平台进行较为深入的理解和落实。

此外,还有专家表示,随着《标识办法》施行,不断强化用户的标识意识,给AI生成内容“打标”将会逐渐成为一种习惯。而这可以提升公众对于信息内容真实性、来源可追溯性的批判性评估能力,提高公众人工智能素养,确保人工智能技术成果普惠共享。

出品:南都大数据研究院

采写:南都研究员 罗韵

设计:欧阳静

测评时间:2025年9月6日中午12时至2025年9月9日下午5时

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号