撰文| 胥 植

编辑| 王 潘

中国汽车产业带来的“达尔文式”竞争,正在席卷全球。

当地时间9月9日,2025德国慕尼黑国际汽车及智慧出行博览会IAA MOBILITY开幕,来自30多个国家和地区的750家企业参展,其中中国展商有116家,规模仅次于德国。

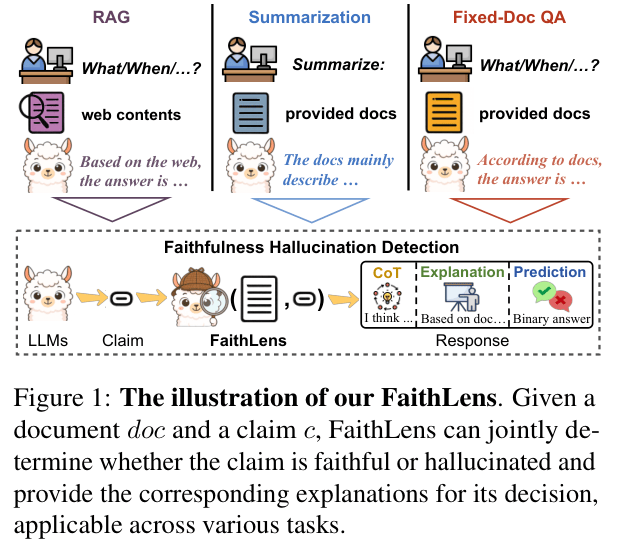

作为公认的全球移动出行盛会,IAA 一直是汽车产业发展的风向标,从本次展会的核心趋势来看,一是电动化,二是智能化。

这两个领域,亦是海外主机厂追赶中国车企的“主阵地”:宝马与奔驰带来了基于新架构平台打造的iX3、GLC EV,支持800V快充;而在智能化方面,国际巨头们则不约而同地选择了“打不过就加入”,更多是以牵手中国供应商的方式来弥补短板。

因此本届IAA展会也成为了一众中国智驾公司的舞台,Momenta、地平线、卓驭、轻舟智航、元戎启行等头部玩家,均带着自己最前沿的技术亮相。

这其中,卓驭是一个特殊的存在,在展示“软硬一体”的全栈自研技术体系,以及包括大众全球认证等合作成果之外,发布了欧洲本土化战略——与其说IAA参展是秀肌肉的“几日游”,倒不如说是卓驭希望扎根欧洲、辐射全球的一个起点。

目前,卓驭德国分公司在汽车重镇不伦瑞克成立,已开始研发、测试、商务等人员招募。

“落子”不伦瑞克背后,是卓驭的三重考量:一是加强本土化能力建设;二是快速、深入地回应欧洲客户需求;三是人才资源,这里有汽车界的“黄埔军校”不伦瑞克工业大学,聚集了大量中德两国的汽车与软件人才。卓驭欧洲区负责人Nils Oledemeyer表示,这里是汽车工程中心,卓驭旨在吸引当地人才,建立真正的本地化团队而非“象征性办公室”。

从技术积淀和规模拓展的角度,欧洲战略是卓驭的一次“基建”,从全球化的视角来看,则是卓驭的一次加速。这家在去年还被业界广泛认为“跑得太慢”的企业,正试图跳出国内的红海竞争,驶入一条独特的“超车道”。

支点与跳板

如今已经有越来越多的车企,选择在产品量产之前先上赛道刷成绩。尽管这会产生巨额的资源投入,但经过赛道磨炼和验证出的技术、产品力、口碑,下放到日常用车环境中便是“降维打击”。

卓驭也遵循了同样的“先难后易”路径,德国市场这个战略支点的意义更多是作为一个跳板:在这里所建立的技术能力和资质认证,未来将成为全球化的一张“通行证”。

对于智驾企业来说,德国是世界上挑战难度最大的地区之一。首先是相当高的准入门槛,尤其是德国车企的认证标准,卓驭2020年获得大众公司的定点,2024年才实现量产。卓驭副总裁于贝贝在欧洲业务沙龙上表示,在德国开展项目必须满足极其严苛的质量标准,大众在项目初期就提供了200-300份技术规范,认证过程“非常艰难”,卓驭与大众合作的IQ.Pilot增强辅助驾驶最终通过大众三方联合ASPICE CL2审核,已经包含百万行代码。

这让卓驭成为中国境内首个通过大众集团、一汽大众、上汽大众三方联合审核的供应商,目前已开始推进MQB燃油平台智驾升级项目。这一资质,某种程度上意味着卓驭拿到了国际顶级车企的“免签资格”。

这或许能解释智驾“突飞猛进”的2024年,卓驭为什么步伐不够快——在前沿技术和规模化上的“慢”,是为了保证全方位的“稳”。Nils Oledemeyer称,卓驭完全基于大众的需求构建整套系统,卓驭本可以更早进入欧洲,但希望确保技术完全成熟后再带给欧洲客户。

德国严苛的政策要求与中国市场也有巨大差异。一方面是欧盟智驾规范和数据隐私保护要求的框架约束,另一方面德国早在2017年就颁布了自动驾驶相关法规,对智驾能力界定要求清晰、测试验证环节复杂——这也是德国至今还没有车辆实现城区NOA的原因,目前城市环境中所看到的都是测试车辆。

IAA期间,搭载卓驭「成行平台」的红旗天工05平台车型进行了欧洲公开道路测试,顺利完成环岛、窄路、有轨电车混行等复杂场景,代表着其环境适应性和技术可靠性已经得到验证。

可以说,德国是卓驭全球化最好的“试炼场”,借助在德国市场的本地化小步快跑,卓驭或许有望实现全球化的“深蹲起跳”。

两条腿走路

9月9日,全新一代速腾L正式上市,搭载了大众与卓驭共同打造的IQ.Pilot增强驾驶辅助系统,是主流燃油轿车市场首个且唯一实现无图端到端高速领航辅助的燃油轿车。

“油电同智”是卓驭差异化竞争路线的另一个体现,标志着燃油车用户同样可以享有“技术同源、体验同优”的智驾功能。

在过去,燃油车往往是被忽视的一个市场。卓驭CTO马陆表示,行业领导者多在电动车上部署产品,但市场确实存在对燃油车智能化的需求。欧洲汽车制造商协会数据显示,尽管新能源转型迅猛,但整体燃油车保有量占比仍然超过60%。而在美国市场,燃油车保有量占比更达到约90%。

软件适配燃油车是一个巨大挑战,例如需要不同的控制系统标定,对于追求“速度”的智驾企业来说,是个相当耗时耗力还声名不显的累活。从另一个角度来看,这也是一个巨大的蓝海市场,从去年以来,众多传统燃油车巨头们纷纷加速,例如奥迪开始搭载华为乾崑智驾,奔驰宝马则牵手Momenta试图“超车”。

在这方面,卓驭布局更早,除了全新速腾L和8月初推出的全新揽境外,包括探岳L、迈腾、途观在内的多款车型也将很快搭载卓驭的智驾系统。

在高度内卷的国内市场,智驾竞争已呈现出基本稳固的格局,传统车企们与智驾供应商的合作较为成熟,而新势力们则更多选择智驾自研,留给新玩家的进入窗口正在逐渐关闭。

因此燃油和电车“两条腿走路”的策略,一方面有助于卓驭开拓燃油车大客户,进而在规模上取得突破;另一方面,对于燃油车仍占主导地位的海外市场,卓驭通过燃油车的布局,更容易实现用户心智培养的平稳过渡。

正如前文所说,燃油车的智驾能力并非单纯的“技术平移”,而是对系统的适配能力提出了更高要求。卓驭之所以“既要又要”,来自于软硬一体化协同和开放生态两大核心。

Nils Oledemeyer提到,卓驭早年在思考商业化落地时,曾在服务商、系统商、硬件商、软件商几个定位间反复衡量,最终决定成为一级供应商,向客户提供完整系统和软硬件产品:既提供ADAS软件,也提供智能座舱HMI解决方案,同时还生产摄像头、雷达和激光雷达。

卓驭拥有八层自动驾驶软件栈、系列化摄像头产品,以及多种电子控制单元,对于有不同需求的主机厂和Tier1来说,卓驭带来了灵活选择——可以仅采用自动驾驶软件、单独采购摄像头,或选择更轻量的方案。

开放的“白盒”合作模式,强化了卓驭的软硬一体化特色。如IQ.Pilot辅助驾驶系统一样,卓驭大部分落地项目均与合作伙伴共同投资、联合开发,可以充分保留主机厂的主导权和基因特色。同时与部分软硬件深度绑定的对手们不同,卓驭坚持硬件中立原则,其软件可适配不同的SoC芯片平台,覆盖了英伟达、高通、德州仪器、地平线等主流产品。

此前,传统主机厂在智驾领域的“进入”和“移动”壁垒,是限制智驾快速上车的核心约束。Momenta创始人曹旭东曾表示,与中国车企合作至少需要3年“敲门”时间,国际车企则需要“敲门”5年以上,例如Momenta与某跨国车企从接洽到供应链准入,再到量产交付,耗时长达8年。

制约主机厂下定决心选择某家智驾公司的一大原因,也是担心此后变更供应商所付出的成本太高,更换赛道所耗费的时间太长,这一点在更加“一板一眼”的海外车企巨头身上体现更甚。

卓驭能够拿下大众等海外巨头的合作,并且迅速落地量产交付,证明了在其软硬一体化和开放生态之下,两大行业壁垒正逐步瓦解。这是卓驭快速登陆海外市场的“杀手锏”,同时能有效推进全球汽车产业的智能化加速。

让智驾“卷”向海外

国内卷生卷死的汽车赛道已经为智驾公司做出了足够启示,行业的质变一定是“走出去”,未来真正的战场在于全球。

受各地不同的路况、法规、用户习惯影响,除了底层的技术比拼外,智驾的胜负手将更多体现在本地化能力、多维度数据积累、高认证标准几个层面。从卓驭当下的动作来看,其正是在为全球化进行“蓄力”。

“在欧洲,为欧洲”的战略,已经诠释了卓驭的本地化决心,即在本地数据采集、本地训练和本地招聘的基础上,强化安全冗余设计与欧盟合规能力,分阶段部署L2~L4。在资质和认证标准方面,卓驭已经拿到了足够分量的“敲门砖”,同时“不求速成”理念,也有助于其在更加“死板”的海外市场取得优势。

当然,数据积累方面,卓驭依然还要像攻克大众认证标准一样,以“日拱一卒”的方式稳步推进。Nils Oledemeyer就坦言,技术挑战可以解决,关键在于数据采集、本地化训练和功能落地,“需要深入理解法规和驾驶行为”。带着国内9家以上客户和超30款上路车型的数据,卓驭已经开始在欧洲进行本地数据采集和处理,用以训练适应欧洲驾驶环境的算法。

马陆也称,目前卓驭所有系统都采用数据驱动的端到端网络架构,整个网络能够处理来自摄像头、激光雷达、毫米波雷达和超声波传感器的数据,综合处理后生成车辆转向指令与控制方案,因此数据量越大,系统驾驶性能越优异。

目前,卓驭的产品矩阵还在进一步完善,包括基于英伟达DRIVE AGX Thor车载计算平台打造的旗舰级智驾解决方案,以及基于高通下一代SA8775P舱驾一体芯片打造的首个无图城市领航方案等。

从长远来看,卓驭的全球化路线是一盘大棋。对内,卓驭通过引入更多海外整车制造商客户,助力自身在量产规模上尽快实现爆发;对外,卓驭希望在海外市场推动“智驾平权”的普及广度和深度,同时以此为根基,帮助中国车企出海。

尽管这还是一个漫长的过程,但卓驭希望“飞轮”可以早一些开始转动起来。

微信号|TMTweb

公众号|光子星球

别忘了扫码关注我们!

京公网安备 11011402013531号

京公网安备 11011402013531号